2022年11月28日

A1326:ネックの反りを 直してみます

どうも、モッズおじさんです。

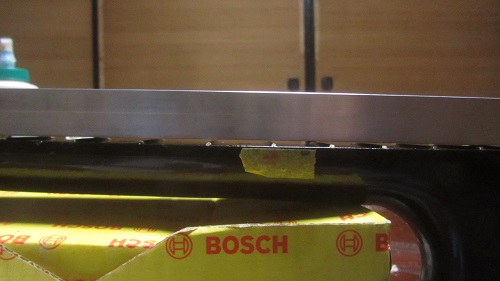

今回の主役は なんて事はない さして珍しくもないアルミニウムの角パイプ. 長さも50cm程度でリアルに珍しさレア度はゼロ

ですが 場合によってはギター弾く人は1本は持っていたほうがイイかも な話です.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

ここ何場所か ずーっとあと一歩の所まで行ってるのに手が届かない 高安にはどうしてもとって欲しかったんだけどねぇ

残念ではあるけど 明日という日もあらぁな 来年こそは. 平幕優勝の阿炎は あっぱれですが.

そうねぇ。。。世間は日本がドイツに勝った余韻に浸ってる方々が多いようですが

そういう人達には申し訳ない 俺は相撲の高安にそろそろ優勝して欲しい のほうが

よほど気になる昨今でして。。。 で 結果は高安脳震盪 で優勝は阿炎… 賜杯 遠いなぁ

ですが 皆様いかがお過ごしですか?

到着したアルミ角パイプは蓋をする必要があります. アルミプレートを折り曲げてチョチョイと蓋してしまいます.

ただ熱が逃げないと空気が膨張して暴発る恐れがあるので キリで穴をあけるのを忘れずに.

それでも首相は土俵際 ですがそれはさておき アルミ角パイプが届いてさぁネックの反り直すぜ

と作業に入るのはチョイと早い アルミ板を折り曲げて パイプの穴に蓋をします。

こういうのは折り紙で鍛えてるんでチョチョイのチョイ… で取り付けまして

熱が溜まって暴発するのを防ぐために空気穴を開けまして

なんと現行品 昭和元禄から作られ続けている熱出すだけのナショナル(現Panasonic)のアイロンは バンブーロッド製作用に

買ったんですが ギターのメンテで大活躍中. ただ熱出すだけってのがすごく便利なんです.

今回もアイロンを使用しますが ナショナルと名乗っていた頃から作り続けている

スチーム機能無しの 昭和感漂うパナソニックのアイロンをずーッと使ってまして。

前回は MOZZ D-28 12弦のボディトップ膨らみ矯正からブリッジ剥がし 果ては炙りの代わりに

と大活躍しましたが 今回は熱源として使用します。

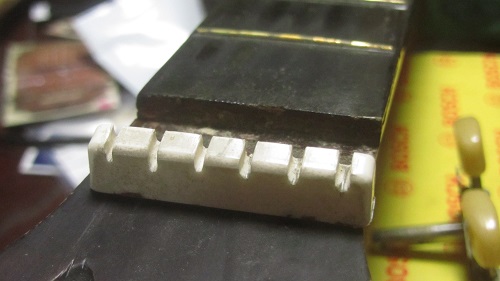

今回の Calace の順反りは7Fから曲がってたので 7Fにクランプを嚙ませ 絞り込みます. ギターの反りって大体5~9Fの間で

起こっちゃうモノらしいっすよ. 熱を加えるのも9Fを重点的に って事で.

まずは焦げ予防で指板にオレンジオイルを塗り 1Fとジョイントフレットの12Fそれに

順反りの始点(底辺?)の7Fに割り箸を敷いて その上に角パイプを乗せる。

そしてCクランプを 12F→1F→7Fの順に噛ませて絞り込んで 強制的に反りを補正します。

と。。。 木材の反りの矯正は いわば冷間法と加熱法の2種類があるんですが

いわば冷間法 を施工する場合はアイロンは不要で このまま安置するんですね. 本当は冷間法のほうが確実に効果が持続する

けど 3か月弾けないってのはかなり辛い… って事で定期的にチェックして必要があれば再度矯正の道を選びました.

冷間法ならこのまま安置 で仕上がると反り戻りが極めて少ないので安上がりなんっすよ。

ただ今回行うのは いわば加熱法で 角パイプを加熱して その余熱で反りを矯正するんですが

反り戻りが意外と多くて定期的に施す必要があるのですが 短時間で使用できるようになる

。。。 加熱法だと長くて7日安置ですが 冷間法だと1~3か月安置 だからね?

12F側に30分置いたら1F側に置き換えて30分 コレを2回繰り返すのが上限. 最初の30分で角パイプはやけどするほど

熱くなってます. と同時に割り箸とパイプの摩擦 Cクランプとネックの摩擦でキュッ…キュッ…と音が出るんです.

っつー事でアイロンの出力を『中』にして反り始まりの7Fの12F側に置いて30分

続いて7Fの1F側に置き直して30分 このセットを2回 計2時間を上限に施します。

最初の30分でネックが接触している箇所からキュッ… キュッ… と擦れる音が出るんです。

『効いてる』証拠っすね♪

慣れてくると見えてくるんですが 慣れてきてもより客観的な判断が欲しい時 それでもネック用のスケールは高くて

って場合は 簡易的にスケールとしても利用できるんです. こうやると反ってるの 一目瞭然でしょ?

で 2時間張り付いて安全確認してる間に無駄ムダ情報を一席…

経験の浅いギター愛好者は ネックの反りを確認するのが難しい って事情がありますが

アルミ角パイプを置くだけでバッチリ確認できちゃう スケール代わりに使えちゃうんですね。

以上 無駄ムダ情報でした。

割り箸が邪魔で確認し辛いですが 順反りが綺麗に矯正されているように見える. 指板や周辺の焦げも発生せず

今のところ順調です. ネック素材が不明だっただけに 絞り込みが不安ではあったんですが 上手くいってます.

無駄ムダ情報語ってるうちに2時間経過したんでアイロンを下ろして 温みが取れるまで

最低2日間安置します。。。指板とネックを接着している膠が溶けてるはずなんで 再接着待ちです。

今回は Dynamic Guitar 同様 素材不明のネックはマホガニーやナトー材のような特性で

1mm程度の締め込みだったんで楽勝モードで絞り込めましたが

さあ弦を張って と気は逸るんですが 熱を加えて指板とネックを接着しているネックが緩んでいるはずなので 最低2日は

このまま動かさず安置. 弦高も変わってくるので調整が必要に なりますね確実に.

コレがメイプルだと大変なんっすよねぇ… 1度で決めようと思わないで 数回に分けて

作業をする事が ネックを折らない最大のコツみたいっすね。

っつー事で 最低気温が0℃前後まで下回る今日明日置いて 様子を見ますが

結構イイ感じで仕上がりそうな予感です。

早く弦を張りたいんだけど もうチョイ 我慢です。

2022年11月27日

A1325:基本でダメなら基本中の基本まで戻る

どうも、モッズおじさんです。

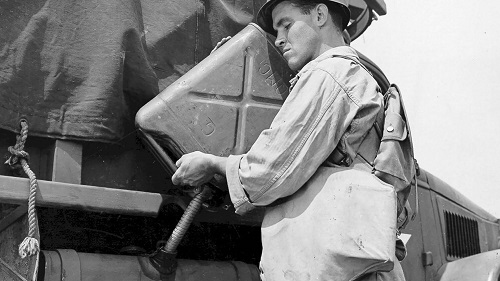

昔のポリタンクは白だけだった けど水を入れたタンクと灯油のタンクの見分けが付かず 灯油を誤飲する事故が後を絶たない

っつー事で灯油用に『危険』を示す『赤』のポリタンクを作ったのが普及したんっすね.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

「せやけど赤の顔料は高ぉてかなわん」と関西のメーカーはより安い青の顔料で灯油用ポリタンクを作ったお陰で

東日本では赤 西日本では青の灯油缶が一般化した… と. 以上 無駄ムダ情報でした.

実際どっちでもいい事なんだけど 冬になるとつらつら思う… 皆様って

灯油缶の斜めになってる所と平らな所との どちらを開けて灯油入れます???

あれね… 大昔から中身の出し入れは斜めのほうって決まってるんっすよ。

灯油缶って元々 ウィリス・ジープの背面にスペアタイヤと並べて固定してあったりする奴で

大戦当時にJerrycan と呼ばれた石油缶が灯油缶のルーツで 弾丸砲弾が飛び交う戦場で給油しないといけない時に

グズグズしてたらすぐ標的にされて撃たれて死んじゃう… まさに追い詰められて作られた合理的な代物なんっすよ.

アメリカ軍に対してドイツ軍でもティガーIとかの戦車の背面に括り付けてあったりして

当然ガソリンスタンドに立ち寄る余裕なんか微塵もない戦闘中に給油するためのスペア燃料入れなワケですが

その当時は斜めのほうに大きなキャップが付いてて 平らなほうには申し訳程度のちいちぇえのが付いてるだけ。

斜めのほうにノズルを取り付ければ45度傾けるだけで中身を全部入れられるように出来てるんです。

詳しい歴史はよぉ知らんですが 第2次大戦中は空気穴が無かった. より早く給油できるように で開けられたのが空気穴で

今でも申し訳程度の大きさの穴の空気穴付きのジェリー缶が 売ってたりするんです.

じゃあ平らなほうになぜキャップが付いてるか… 空気穴なんっすねアレ。

あそこを半開きにするだけでグワッシュー…と全量すぐに出せちゃうように出来てるんですよ。

ところが岩手秋田に来たら 謎の空気穴から給油して 1Lでも多く入れたいっつー

お貧乏様丸出しの意地汚いのが多くてびっくりしたんっすけど

Sジェリー缶は英国連合軍ばかりでなく旧日本軍やドイツ軍でも採用されてて… 多分WWII以前の発明品なんでしょうね.

そりゃ北アフリカの砂漠の真ん中だと 隠れるトコねえから 瞬殺で給油終わらせたいよね.

あんまりパンパンに入れると 斜めの口から洩れちゃうから むしろ銭失い状態なんですが

じゃあ規定量きっちり入れると どっちが正解かっつったら。。。ホントは斜めの口なんだけど

実際どっちでもイイ ですが皆様いかがお過ごしですか?

ちょっとでも賢く見られたいなら斜めの口から入れる癖付けとこっと ですが

ひと晩水に漬けてふやけた膠… 今回は4g切り出しました. コレを湯煎で熱して溶かして水で薄めて使用しますが

はてさてどの位迄薄めたらよろしいモノやら… 膠の難しい所に 早速ぶち当たってますが

それはさておき 三千本膠を4g 40ccの水に漬けてふやかす事ひと晩

膠がプニップニの脂身状態になりました。

コレを煮詰めて使うんですが さてこの天然接着剤をどれ位希釈すれば良いやら。。。

人によっては乾燥重量の2倍の水 っていう人も結構いるんですが

コレは某バイオリン職人の膠と湯煎した膠. 溶かした膠を見てみると結構透明度が高くてサラッサラ. 水の分量が多いのが

分かりますね? 濃度が濃いと木地への沁み込みが期待できないから接着力が落ちる って理屈のようで

ドイツでマイスターの称号を得てから帰国して製作してらっしゃるバイオリン職人さんは

素人さんにありがちな濃すぎる膠は厚くなるけど接着力にそう違いはない 厚くなるだけ仕上がりが

美しくない っつって なるほど理屈だな っつー事でこの職人さんが言ってる

乾燥重量の10倍程度の水に浸して 湯煎に掛けて粘度を見ながら使える頃合いを見図ります。。。

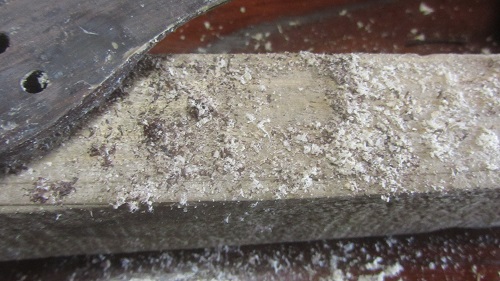

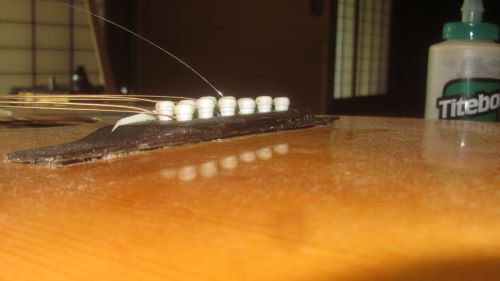

コレは最後に剥がれた時の様子. 膠のテリッテリな固形物の他に トップの表面を削ぎ取ってる箇所には違う固形物が

こびりついてますが コレはタイトボンドの痕跡で 木地に優しくない接着剤と見受けられます. それに接着面の殆どが塗装上.

膠を湯煎に掛けてる間に 矯正していたブリッジ部分の塩梅を見ますと クランプを外しても

浮き上がる所は皆無… 大成功ですね 今のところ。

ところが接着面を均す作業では 以前施したタイトボンドの残りカスが結構残留してまして

どうやらタイトボンドのカスが 膠の沁み込みを邪魔していたせいで接着力が弱まっていたようで。

まずはブリッジ側の接着面をシコシコとサンドペーパーで擦り落としてましたが コレじゃ明日になっちゃうよ.

っつー事で 捨てるカッターの刃を直角に立てて しつこいタイトボンドの痕跡を削ぎ落します.

邪魔なら排除 と小池百合子張りの判断で 既に用を成さないタイトボンドをサンドペーパーで

擦って… 削って… 硬い… 除去… かってえ… #240で… シコシコと… 擦って…

ええいシャラクセエ!!!!!

交換で出取り出して捨てるだけとなったカッターの刃を直角に立てて削ぎ落とします。

木地のおが屑が出たら終了のサイン. ココまで削ぎ落とせばあとは#240のサンドペーパーで事足りる.

サンドペーパー掛けたほうが接着剤のノリが良くなる ってのは基本中の基本.

おぉぉぉぉぉ… 早ぇぇぇえ。。。落ちる落ちる。

理屈はカンナ掛けるのと一緒で こういうのバンブーロッド作りで散々やっるから 慣れたモンです。

で 木地のおが屑が出てきたら完了のサイン。

綺麗になったのはいいけど 表面がツルッツルになっちゃうんで膠が深く浸透しないはず。

脱脂して準備完了. 要するに何度もやり直してるうちに接着面が膠を受付けない状態になってたようで. ボディトップ側も

同様に削ぎ落としたばかりでなく 塗装が乗った接着面なので 塗装をある程度削ぎ落としましたが 写真撮ってないので割愛.

っつー事で 最後に#240サンドペーパーでわざと傷をつけて テレピン油で脱脂すれば

ブリッジ接着面の接着準備完了です。

同じ事をボディトップの接着面にも施して… タイトボンドが結構残ってたからね。

ドライヤーで接着面を温めたんっすけど 写真撮る余裕がなかったんで写真は割愛。

使ってる膠は楽器用ではなく 日本画用の三千本膠なので透明度はありませんが 40分くらい湯煎して葛湯程度のトロミに

なった所で一気に塗って 接着します. 時間との勝負と慣れない仕事で作業優先 写真撮る余裕なかったので写真は割愛.

で 湯煎中の膠は葛湯程度のトロミが出て来たので ブリッジとボディトップの接着面両面に

塗ったら手早く接着 アイロンを『弱』でブリッジに当てて 火で炙る代わりに熱を加えまして

Cクランプを装着 圧着させます。

これも慣れない作業で時間と集中力の勝負なんで写真撮る余裕が無かったので写真は割愛。

何度目だか忘れましたが クランプで固定. トップの膨らみが矯正されたおかげで作業はすこぶる楽… 最初の矯正では

ロングのCクランプが無かったせいで 中途半端な仕上がりになってたんですね… 接地面の密着は基本中の基本だよね.

結局基本に戻って 基本の成ってない所を見つけて基本中の基本に立ち戻っての作業でしたね。

ついでに言えば ボディトップの接着面にフィニッシュが乗ってたんで そこも削って素地を出して

今までで一番楽に接着が出来たんっすよね。

なにせ浮き上がる箇所がが1箇所もなかったから

長さ500mm幅40mm高さ20mmのアルミ角パイプが届きました. 実はコレがあるとギターのメンテは飛躍的に幅が広がる.

実際 Calace のメンテで びっくりするくらい活躍してくれるんですよ.

基本はキッチリ押さえて 楽して端折ろうなんて考えないのが一番の近道だったね

と 膠作業中にオーダー掛けてたアルミ角パイプが届きまして。

たったこれだけの たいして珍しもないモノですが コレがギターでは超便利グッズになるんです。

っつー事で MOZZ D-28 12弦ギターの作業が一段落ついたんで

今度は Raffaele Calace のネックの反り に着手します。

2022年11月26日

A1324:手の掛かる奴ほど

どうも、モッズおじさんです。

マスクと言えば… 大相撲の開催中に必ず溜席にいる姿勢の良い品の良い女性は 『溜席の妖精』と呼ばれて海外にもファンが

出来るほど皆が気になる存在 ではあるんですが… 昨場所からいないんっすよね. どうしたのでしょう…?

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

まぁまぁマスクに限らずマナーってのは「他人に対するやさしさ」だからね? マナー守れず独りよがりなのってガキだよね

…って 言われたら言い返せないからマスクがなかなか外せない ってのが大人の本音じゃないか と.

「マスクしてるのは日本だけ」と こっちでは言ってるけど「マスクもせずに騒いでる」と

あっちでは言って… で 正解は どっち??????

とこういう時こそ国の司令塔であるべき内閣がブレている… まぁまぁ例のコクソーの件以来

カルトと金の件で土台からグラッグラな岸ダメ内閣を象徴する一件ですが

まだ処方箋が必要な奴だとは思うんですが 飲み薬が出来たらコロナに罹ってもガチな対処法がある って事になるから

マスクの疑問も払拭されていくんじゃないか と… 以前の生活まであと1歩 か?

塩野義製薬さん やってくれました とうとう「コロナの飲み薬」の承認が通りまして

司令塔であるべき内閣の 死人を私利私欲で利用したバチが当たってグラッグラな土台を補強しそうで

なんだかんだでこの国を支えてるのは 民間だね ですが皆様いかがお過ごしですか?

あたしゃあアンタを信じて待ってたよ コレで3年前にやろうと思ってた事が出来そうだね ですが

今とりあえず弦とブリッジピンが届いたんで MOZZ D-28 12弦ギター に弦を張ってみました. なにせタイトボンドじゃ

剥がれちゃったんで 膠を使ってみたんだけど…

それはさておき Raffaele Calace 名義の鈴木バイオリン・クラシックギターですが

あとはネックの反りを矯正するだけ って事でこの辺ではなぜか売ってないアルミ角パイプを取り寄せ

で只今こちらに向かっている真っ最中。

待ってる間に Roto Sound の12弦ギター用の弦が届いたので

まさかの剥がれた これダメかなぁ捨てるしかねえかなぁ1000円でオークション出てても落札者出ないからそっちのほうが

イイかなぁ… と普通の人は諦めるけど 俺はどうにもこうにも コレで諦めるのは癪 と考える人間でして.

膠でブリッジを接着したMOZZ D-28 12弦ギターに張ってみます。

ところがコレがまた。。。 剥がれました。

わーコレ 膠でもダメな奴だったのかぁ…

と判断するのはまだ早計。

コレは前回の作業… 使用量とかよく分からん で某膠1本溶かして 10倍希釈を湯気が立ったら即使ったんですが

後の Calace に施した膠は再度湯煎して溶かした再利用品で 濃度が濃くなってたんっすよね.

膠の希釈濃度でも変わってくるし 塗り方でも変わってくる…

とバイオリン製作者はいくつかのバリエーションを示してまして

なるほど 膠は扱いが難しいんだね。。。

実際このギターに施した膠は下ろしたて 溶かしたてのフレッシュな膠だったけど

Calace に施した膠は溶かすの2度目の膠で トロミが違う… サラッとしてるんだけど適度なトロミが非常にいい塩梅で

強度は… 全く剥がれる素振りも見せません. じゃああの時のトロミを再現しよう と.

Calace に施したのは 使いきれずに余った膠を温めて水分がある程度飛んだ膠で

膠の濃度が違うんですね。

それに塗ったのは接着面のブリッジ側片面だけで とあるバイオリン製作者に言わせると

「あまりお勧めできない塗り方」だそうで

昔から餅は餅屋と言いまして… 膠遣いのエキスパート・バイオリン製作者の膠論を一読しとくと 剥がれた理由とかまで

見えてくる. 片面だけ塗ったんじゃダメだったのね… 密着後に火で炙るって… まるで知らなかった事が次々と.

一番いいのは「両面に塗って 密着後に火で炙る」事だそうで… 木地に深く浸透させる技

だそうですが さすがにギター本体を焦がしたり変形させたりしそうで怖すぎるよね。

っつー事で 少しでも熱を与える目的で アイロンを充てて からの クランプで固定してみようかと

少しは効果があるんじゃないかと思いましてね?

時間との勝負の箇所なんでリアルタイムに写真を撮る余裕がなかった ので 再現映像を… 水に濡らしたウエスを敷きます.

スチーム機能付は布に充てる用の量が出るので塗装面とか木地とかには強すぎるので この方法で.

その前に… どうにもボディトップの膨らみが矯正されてないようなのでチョイと本腰入れて

スチーム掛けて矯正してみようかと。。。手持ちのアイロンは敢えてスチーム機能が無い

昔ながらのシンプルなアイロン(釣り竿作業用に購入)なので ウエスを濡らして患部に当てて

出力『弱』でアイロンをじっくり当てまして。

今回のウエスはマスクと同じ材質なので焦げる可能性が… で当て布を1枚挟んでアイロンを当てます. 出力は弱で

っつーのも 矯正の場合は芯まで熱を通す必要があるけど 出力下げないと外側ばかり熱くなって焦がしちゃうから.

出力『中』や『強』だと表面はすぐに熱くなるけど芯まで通らない… ステーキなんかでも

じっくりと弱火で焼いたほうが芯まで火が通るからね? 同じ理屈です。

で 錘を持ってきて置くのもいいけど 折角手元にCクランプがあるんだから

ブリッジを仮装着して圧を掛けて 矯正していきます。

椹木を当てて平坦に伸ばすんですが ローズウッドのブリッジがちょうど良かったんで椹木にして Cクランプでプレスします.

均したと思ってたけど まだ均し切れてなかったから木材同士が反発しあってたのが原因だったのかも って推理で施工してます.

ええなにせ膠をふやかすのにひと晩掛けたいんで ふやけるの待ってる間に出来る事を

やっとこうと… 前回はココまでやらなかったから ボディのトップが はじいてたのかもね。

っつー事で 一晩置いて芯に残る温みが抜けるまで安置しときます。

にしても 12弦なだけに なかなか厄介な奴… やたら手の掛かる代物ではありますが

手の掛かる奴ほど 可愛いモンですぜ… ガキんちょと怠け者にゃあ 分かんねえだろうなぁ。。。

2022年11月23日

A1323:基本がしっかりしてると 復元も甲斐がある

どうも、モッズおじさんです。

そりゃ出してたらみんな見るよね… ダーティーワークの根源にある動機って所詮こういう幼稚なもの っつー喩えとして

久々にこの辺を出してみました. でもまんまと引っ掛かっちゃう奴 いるんだよねぇ…

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

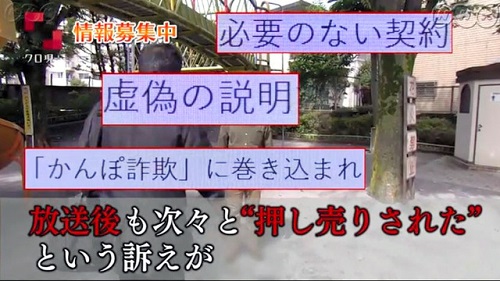

脱税に機密文書の私物化 それに大統領選挙でのロシアの裏工作関与… 完全に売国奴で プーチンの犬 って事で

共和党内でも家族からも距離を取られ始めてる奴を♪そぉれならぁ~♪ で利用するバカもいる と.

まぁね アイツはただのプーチンの犬だからね?

日本でも大ブレイクしてSNSを定着させたパイオニアだったツイッターも

テスラの創業者に買い取られる頃にはオワコン だったねぇ…

で 派手なドタバタ買収劇で人目を引く事には成功したけど

ファンの間で支持率No.1 の「言葉は刃物」の名シーン… 愚痴をリアルタイムで垂れ流すって 真意とのすれ違いで

取り返しのつかない事になる危険性にも当てはまったりする. ブログは投稿する前に見直す余裕が あるからね?

人目を惹く起爆剤として アメリカをプーチンに売った男のアカウントを復活させるって

。。。 オワコンの起爆剤がオワコンって。。。。。。

そもそも愚痴をリアルタイムに世間に晒す機構の根本から見直すべきだと思いますが

皆様いかがお過ごしですか?

塗布したものと同じ膠を紙に塗ったサンプルで固着進捗を確認… 今回は1日で充分な固着が確認出来たので さらに1日置いて

2日でクランプを外す… ガタが確認できなくなったので今度は付属の腐った弦を張って さらに2日安置.

そういう意味では似たり寄ったりの下賤の傷の舐めあい 基本がどこか蔑ろになってるのは

どこかの国の官僚的な政策のようでもありますがそれはさておき

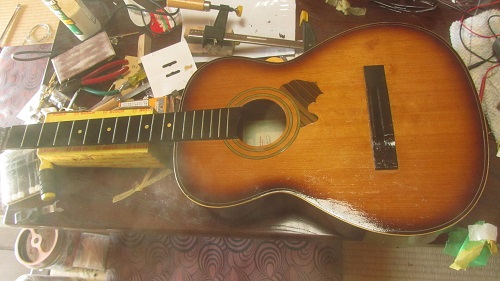

先日500円で買った Raffaele Calace ですが。。。ネックとボディを結合する箇所の

底に当たる部分をネックヒールと呼ぶのですが 膠が乾いたのでクランプを外して

ガッチリと接着されて一件落着. 腐った弦なだけに弦の張力はMAXに達してるんですが 剥がれる気配すら感じられません.

もっとも こんな所が剥離するってのは そもそも何かしらの無茶をやった証拠なので コレで終わるわけでもないワケで.

付属の腐った弦を張り直してさらに2日ほど寝かせて様子を見ましたが…

剥がれる気配もなく 大成功♡

っつー事で順反りの入ったネックをメンテするために必要なものを取り寄せる手配を整えまして

届くまでの間に 絶望的なまでにキッタネエ本体を磨く事にしまして

引き絵で撮ると見えなくなっちゃうんでブリッジ周りを寄りめで… ワケ分んねえ謎の白いモノがそこかしこにこびりついて

出品者様が気を利かせて水拭き(!)したせいで 水拭き跡までオプションで付いて来ちゃって 散々な状態ですが

弦を取り払って ナットとサドルも取り外して からのオレンジオイルをたっぷり塗って

30分ほど寝かせます。。。 寝かせている間に無駄ムダ蘊蓄を一席

オレンジオイルは 80年代の荒廃したNYCの地下鉄で 車両の落書き洗浄で採用した

環境に優しくてウソみたいに綺麗に落ちる オマケに電車がいい匂いになる で名を馳せた洗浄剤で

なにせ世界最悪の犯罪多発地帯の頃のNYCで地下鉄洗浄に採用されたオレンジの皮のオイル舐めんなよ? っつー事で

たっぷり塗って置いといたら 汚れという汚れが浮き上がって来まして

ギターでは1995年には日本で発売が開始されて 木製楽器の定石になったんですよ。

以前はピカールで削ぎ落としてから超微粒子コンパウンドで磨いてたんだけど

研磨せずに落書きや謎の汚れを浮き上がらせるから 塗装面とギター本体に優しいんっすね

。。。以上 無駄ムダ蘊蓄が終わった頃には 絶望的な汚れがあっけなく浮き上がってまして

いやマジで 現れたのは赤味がかった丁寧なサンバーストを施された クラシックにしては少々モダンな小洒落たギターで

初めて見るねコレ で さっきまで手を掛けてたギターはどこ置いたの?状態なんっすよ.

よっぽど酷い謎の白い汚れもあったんですが 軽くしごいていくと綺麗サッパリ消えまして。

ただたっぷり塗ってるんで オイルの除去が大変なんだけど。。。

で 現れたのは。。。 あれ?このギター こんな色だったっけ???

もっと緑色の個体だと思ってたんだけど 赤味が強いカラーだったのねん。。。

演奏中にでも落としたのか 打痕があって コレがちいちぇえけど音に深刻な影響を与えてるようで… 薄紙一枚が通せます.

コレは楽器修理というより指物師のテクニックで アイロンで修正していきます.

とにかく酷い虐待を受けてきた個体なので ボディバックの下部に打痕があって

ボディサイドから剥離している箇所がある。

コレは… アイロニングだな。

エクボ程度の痕跡なら半田ごてを使用するんですが このサイズだとアイロンを使用します。

アイロンとヘラの作業は時間との勝負なので写真は割愛… 膠をヘラで擦り付けてバック板に熱を加えて 冷めないうちに

クランプで患部を密着させたら 膠が固着するまで待ちます. 事前に打撲痕の凸凹をアイロンで均したけど 写真は割愛.

水に浸したウエスを充てて 中程度の熱量でアイロンを充てて 根気良く平らにしていくんです。

コレで上手い事行けば 残ってる膠も溶けて再接着が… 出来てないね。

っつー事で 隙間にヘラで膠を塗り込んで アイロンを掛けて熱したら冷めないうちに手早く

クランプで圧着して 寝かせます。。。

到着時にはただの安ギター 深みゼロの安っぽい音色で正直がっかりしたんっすよ コレが鈴木バイオリンの製品かよって…

しかーし! 破損個所を補修したら輪郭のハッキリした音色になってまして… 化けたのではなく本来の音色が復活 なんっすね.

なにせ箱モノってのは たったこれ位の事で って欠損でも音がガラリと変わる。

実際ネックヒールとココの剥離だけで やたら安っぽい音に変わっちゃうんです。。。

2日ほどクランプで固定して またまた腐った弦を張り直したら 安っぽかった音が

イタリアのカンツォーネが似合いそうな カラッとした音色になってまして。

バックショットは フィニッシュの琥珀色の塗料のお陰で分かり辛いけど マーブル掛かったフィギュアドメイプルで

合板だけど なかなか味な奴なんです… 合板だけど バックは1枚板だからね?

これが本来の音だったのね。。。

頼りなかった音量も 鈴木バイオリンらしい クラシックギターにしては大音量で

サイドとバックはメイプルの板目で バックにはフィギュアドが入った なかなかの逸材。

ギターの基本が 詰まってるんですね♪

なんと!昭和のフォークブーム期に世を席巻してブーム終焉とともに生産終了した鈴木バイオリンのアコギが 中古市場で

実力がじわじわと認められ つい最近 とうとうThree S ブランドのギターが復活した と… 基本がしっかりしてるんっすよ.

悲しいかなギターってのはその時代時代によって好まれる音楽が変われば好まれるギターも

コロコロ変わって どんなに基本が詰まった 土台がしっかりしたギターでも

流行という付加価値のせいで打ち捨てられたりしちゃうんですよ。。。

でも基本がしっかり詰まってるから 再び使われる日が来ても充分使える武器になるんっすけどね?

サドルが経年でひん曲がって 弦の乗る部分が凹んでる ネックの反りも直したい で しばらくは付属の腐った弦1弦ナシを

張っておきます. 弦は正しい張り方で張っておきましたが 正しい張り方はいずれ機会があったら触れていきます.

さぁて ココまで綺麗になって早く弦を張り替えてガシガシ弾きたいぜ なんですが

サドルもひん曲がりまくって ネックの反りも直さねば。。。 弦はある。

それに 弦高もクラシックギターにしては少々低いような。。。

弾きたい気持ちが逸るけど ココはじっとガマン って事で。

まぁまぁある程度の順反りが 理想の形ではあるんだけどね?

2022年11月21日

A1322:時代物 って事で

どうも、モッズおじさんです。

個人的に一番好きな時代劇俳優は萬屋錦之介と中村梅之助でして… ガキの頃チャンバラごっこで必ず拝一刀か黒門町の伝七か

どちらかをやってた… 紫房の二丁十手は徹底的に真似して 土産で売ってる鉄の十手貰った時は抱いて寝たよなぁ…

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

幼稚園の頃に「将来なりたい仕事は?」と聞かれて「岡っ引きの親分さん」と答えるほど心酔してたまでは微笑ましい話だけど

『破れ傘刀舟』の「テメエら人間じゃねえや たたぁ斬ってやる」は さすがに真似したら大人達から真顔で怒られた.

秋田ってのは変わった所で 時代劇を見ないんだよね… 若い連中は流行に乗れてない

ほら 鬼滅の刃や銀魂なんかガッツリ時代劇のカテゴリーなんだけど

時代劇=ナショナル劇場のお決まりパターンの奴 って若者特有の偏見が原因 としても

年寄りが見ないのは…

反物が盗まれる一部始終を見ておきながら通報もせず留めもせずただ見過ごしていた罪 見逃すわけにはいかぬ と地蔵に縄を打つ

大岡名裁きの有名エピソードですが ナショナル劇場では第4部・正月1発目の放送回で満を持しての放送となりまして

若く見られたい って年寄りの冷や水由来もあるんだろうけど。。。ナショナル劇場時代の

まだパターン化する前の加藤剛主演『大岡越前』第4シリーズ第14話「巷談 縛られ地蔵」の回で

新春の初荷をお客様に届ける大役を仰せつかった呉服屋の手代が罠に落ちて睡眠薬を盛られて

お殿様に届けなければならない純白の反物をごっそり盗まれた

この人が正月早々反物ごっそり盗まれちった気の毒な伝次郎さん… 池田秀一さんです. 子役から演技一筋で大岡越前にも

幾度となく出演している実力派俳優で 今や大人気ベテラン声優さん… とにかく ボーヤ感がハンパない頃の奴.

実はお届け先の大名の江戸家老が 呉服屋の商売敵と仕組んだ罠だったんですが

。。。その罠にハマっちった手代・伝次郎ってのが池田秀一さんなんだけどね?

池田秀一さんっつったら例の シャア・アズナブルや赤井秀一の声優さんだけど

黒羽盗一(初代・怪盗キッド)からまんまと反物盗ませちゃったのが

必殺シリーズで「鍛冶屋の政」役で国民的スターになった村上弘明さん. この作品辺りから完全に『円熟期』に入って

鍛冶屋の政の頃より深みのある演技でグッと引き寄せられ 気が付くと最後まで見ちゃってるんっすよね.

秋田藩の江戸家老一味だった って。。。 陸前高田の大スター・村上弘明さん主演の「刺客請負人」では

初期設定で殿様に無理やり嫁を取り上げられて それも嫌がった嫁はよほど嫌過ぎて自害(!)

でブチ切れて殿様に刃を向けて出奔した 松葉刑部(まつばぎょうぶ)のダークストーリーで

原作の森村誠一さんは「羽州六郷藩」としているけど… 羽州って 秋田なんだよねぇ。。。

「決め打ち」でキャラを設定しておけば定石に乗る展開も定石を覆す展開も作りやすい って事で日本シナリオ作家協会では

日々フォーマットを更新して 脚本家の仕事環境を整えてる… みたいっすよ.

時代劇のキャラ付けとしては南部は『無能な殿と泣いてる庶民』 津軽は『理屈が通らない』

薩摩は『乱暴者』長州と島津は『裏で悪事を』ってのがあって… まぁまぁ南部なんかも「三戸一揆」とかの史実から

そういうキャラ で固定化してるんだけど 秋田は『バカ殿がズルしてコケる』キャラ設定なんっすよ。。。

で 旧藩主の佐竹としては関ヶ原以来ずーっと言われ続けて面白くないワケで

いやむしろ 時代劇の設定ってイイ線行ってるな… と感じてしまう昨今ですが 少なくともパリに売り込むつもりなら

パリの悪口は控えるべきでしょ 案の定「サキホコレ」も思ったほど売れ行き伸びてないし.

だから「時代劇を見る奴はバカだ」とかなんとか民衆に言ってきたんだろねぇ…ズルキャラなだけに。

松葉刑部も秋田の人 ってなるんだけど そこはノーカウントなんだ。。。

っつー事で 韓国のタレントが韓国帰って日本のタレントの悪口言う 的に

秋田の中でだけ取り上げられる前提でパリと外国人の悪口言ったら問題になっちって

器量はもちろん所作まで美しい それもそのはず日舞の名取さんだからね?若村麻由美さんって. 松葉刑部を一度はスカウト

するんだけど 刑部に断られて「商売敵」となるワケですが… 続きはソフトかBS/CSか配信で.

ね?ズルしてコケるでしょ?

今はスマホのお陰で狭い世界だけの話って成立しない時代なんだけど 皆様いかがお過ごしですか?

『刺客請負人』って闇の世界を仕切る闇猫のお吉が若村麻由美さんで

『御家人斬九郎』とは違ったベクトルの ダークヒロインな美貌爆発なんですが それはさておき

Raffaele Calace は19世紀~戦後位までその名を馳せたマンドリンとクラシックギター等の老舗工房で 当時のビンテージ物を

黒澤楽器が買い付けて売ってますね? コレはそのCalace ライセンス生産の鈴木バイオリン製なんです.

まぁた500円でギター買っちった…

今回買ったのは Raffaele Calace っつーイタリアのマンドリンやギターの老舗工房

… が日本にライセンス生産を許した 鈴木バイオリン製のクラシックギターでして。

さしずめ Fender Japan や Orville by Gibson 的立ち位置のクラシックギターっすね。

鈴木バイオリンっつったら… 先に購入した YAMAHA Dynamic Guitar が兄弟会社の木曽鈴木監修ですね? いわば遠い親戚で

各部の特徴がDynamic Guitar と酷似している点が多数あるのも特徴でして.

個人的にはいわゆるクラシック弦を張るギターが1本欲しいとは思ってたんっすけど

今までの半生で 叔父さんが打ち捨ててた 管理悪くてネック反りっソリのコロンビアレコードの

クラシックギターを1年足らずで手放した… 今思うとコロンビアレコードのギターってそこそこ希少

っつー後悔の念から やっぱ1本は持っておきたいぜ って気持ちがずーっとありまして

メンテナンスの環境… 頼れる楽器屋さんがある とか 自分で直してみたい とかポジティブな理由がない限りクラシックギターは

中古で買うのはあまりお勧めしません と一応言っときます. 何故なら…

もっともクラシックギターに限定すれば よほど金銭的に余裕がある場合じゃないと

中古だけは手を出さないほうが無難 喩え500円でも1円でも と明記だけはしときます。

っつーのも クラシックギターは音の響きに影響するから っつー単純明快な理由で

現行新品でもトラスロッドを入れていない機種が圧倒的に多いから なんっすよ。

大体アコ… フォークギターを手に入れるとクラシックギターは部屋の片隅に追いやられて弦は張りっ放しで着替えの山に埋もれ

無駄に湿気と埃を吸いまくってネックが反るには十分な環境… この個体では低音弦側のペグを針金で固定してました.

おまけにギターを持つ=不良 っつー戦中世代の発想が高度経済成長期当時の中高生の

ギターは欲しいけど親の攻撃は嫌だ って感情から妥協で教育的なクラシックギターを選ぶ人が多かった

やがてフォークギターがギリで許されてクラシックギターはほっぽり出されちゃう と

これ以上ないほどの虐待的不遇を経験してきた個体が圧倒的に多いんっすよ。

それでもブリッジが剥離してないのは 無駄に熱に晒されていない証拠でもあるのでまずは一安心. ただし かなり特殊な

弦の張り方をしているので 想定外の弦圧が掛かってるのは確実. とっとと古い弦を取っ払いませう.

今回入手した個体も 御多分に漏れずドイヒーすぎる状態でして。。。

YAMAHA ダイナミックギター に酷似した構造&パーツ群で おそらく

ダイナミックギターの雛型になったギターと思われますが

ブリッジにピンが打たれてないので 鉄弦は張らないほうが無難な奴です。

ご覧の通り ネックは反ってます. トラスロッドが入ってないのだから反ってるもの 前提で購入を検討するのが無難で基本.

ネック矯正は擦り合わせとネックアイロンの2通りがありますが 最大1mmの順反りとなると…

ドイヒーな状態ではあるけど ブリッジが剥離していないのは何よりめっけもんで

ネックは反ってるものと思ってください… 実際8f 辺りの1mmを頂点に順反りで 若干捻じれてるかも。

ペグの低音側は針金で補強されてて ナットはただ乗っかってるだけ サドルは変形しまくり

オマケに ネックヒールが外れてガタが来てるっつー。。。

光にかざすと一目瞭然. 今はネックヒールで止まってるけど 近い将来ハイ起きという状態になる… っつー事で早急に

固定させないと. どうも響きが悪いと思ったら こういう虐待の痕跡があったんですね.

コレ 犬猫や人間に対してやったら言い逃れ出来ない『虐待』だぜ?

っつー事で… コレ 普通の人なら大クレーム入れて返金叫ぶ所だろうけど

俺はこういうの修理してみたくて買ったんっすよねぇ。。。

いやね? ダイナミックギターや ピックギターの TRIO の若干の順反りを修正してみたいんだけど

幸いネックとの接点は剥離していないので ヒールの患部に膠をブラシで摺り込んで クランプで圧着… さらに麻縄を締め込んで

マルチアングルで確実に固定します. おそらく2日も置いておけば固着するでしょう.

失敗したら泣くに泣けないし… と若干の惜しむ気持ちが出ちゃいまして。

で ネック矯正の練習用に買ったんっすけど それ以前にネックの建付けを直さねば

っつー事でネックヒール周辺を養生して 剥離患部に膠を刷り込んで 圧着…

縦と横に圧を掛けて 膠が固着するまでこのまま安置です。

固定していた針金を取り払うと 木ネジで固定しているはずなのに浮き上がってる… 完全に 木ネジが機能していません.

当然チューニングは安定しないバカギターになるので ヘリサート処理を施して木ネジが機能するようにしとかねば.

安置している間に低音弦側のペグの取付を修正しときます。。。

9fポジションマークが10fにある事 それにギヤとポールを固定するスクリューがマイナス

ゼロフレットなし って事で60年代前半のものは確実なんですが

ペグを留めてる木ネジはプラス… 65年位の過渡期のものか 交換歴のあるもの みたいですが

あまりにも酷い場合は木片で一旦穴を埋めて再度穴開けを施すのですが この程度ならボンドで層を継ぎ足して処理します.

ココでは膠ではなく タイトボンドを使用します. 爪楊枝で穴にたっぷり塗り込みまして.

巻きつけられてた針金を除去すると… 木ネジで固定されてるのに浮き上がってる。。。

完全にネジ穴がバカになってますね。

っつー事で ヘッドストックのネジ穴にタイトボンドを流し込んでヘリサート処理しときます。

そして 木ネジが1本欠損してたんで 手持ちのクルーソンタイプの木ネジの余りを1本流用して

スティール弦アコギやエレクトリックからの持ち替えでは重宝するネック幅狭めのクラシックギターですが コレで本格的な

クラシック奏法をやろうとすると結構難しいかも… コレ フラメンコギターなのかな???

こちらも安置… にしてもこのギター クラシックにしてはネックが細いような。。。

多分 ダイナミックギターNo15 位じゃないかと思われますが 弦高もクラシックにしては低めで

。。。 フラメンコギター 買っちったかな?????

ネック細いと弦間が狭くなって クラシックの奏法では弾き辛く感じたりする事があるんっすよね。。。

それもこれも 直してから色々考えましょうか。。。

2022年11月10日

A1321:うーん ダイナミーック♪

どうも、モッズおじさんです。

美貌爆発!!!若村麻由美さんの美貌が完全炸裂した「御家人斬九郎」はアニメ慣れしている若ゾーも唸るストーリー展開に

映像京都の芸術映像 それに渡辺謙の豪快な殺陣と麻佐女(まさじょ)様の存在感… ソフト化は されてません.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

へぇぇ くろきはなのドラマ また始まるんだぁ 最近売れてるねぇくろきはな… !!!「くろきはる」って読むの???

30代から症状が出始める深刻なオッサン化防止にも大変有効だったんっすよアナログ全開の時代には.

どうもスマホきっかけの「見たいものだけを見る」「欲しい情報だけを見る」環境ってのが

世の中の『分断』を助長しているような気が するんだよねぇ。。。

超アナログ一辺倒だった時代は電車に乗っただけで中吊り広告の文字の羅列から

「へぇぇぇ 渡辺謙 南果歩と結婚したんだぁ…(当時情報)」とか ジャンル外の情報とか入ってきて

週刊新潮とかは中吊り広告を終了したけど 実は今でも意外と見られてる… あるアンケートでは2人に1人が何気に見てる

って… こういうのが下がってたら「ああキャンプですかぁ…」で興味を持つ人がひとり位出て ってのが結構大事だったりする.

人様の付いた離れたとか興味ねえけど 一見すると興味ねえそぐわない情報でも それが

知らない世界の入り口見つけたり 文字に起こされたら結構共感できる部分があったり思考の誤植が修正出来たり

で 結果己のポリシーが強化されたりするんだけど 皆様いかがお過ごしですか?

もっとも童貞の意見的なクダラネエ情報も散々見えてたりしたんで昔も得るものばかりじゃなかったけど

オークション出品時の写真… オンボロという単語が相応しい 輪を掛けて当時物の『綱』が貧相増幅な ただ古いだけのギター

に見えますが 実は歴史的名器のひとつ… 当時物の綱は 今でいうストラップの代用品だったようで.

それはさておき 先日YAMAKI 製作の FOLKS F-108 が1.000円で購入できた話を

したばっかりですが 今度は天下のYAMAHA のDynamic Guitar No2 を

YAMAKI からの YAMAHA って… 狙ったワケじゃないんだけど たまたま ね?

FOLKS F-108 byYAMAKI はシリアルナンバーから昭36(1961)年製 ってのがハッキリしたんですが

YAMAHA(日本楽器)は元々ピアノ専門メーカーだったけど 戦後の音楽需要に乗るべく楽器の多角経営に着手 さぞかし潤沢な

資本で王様商売を… と思ったら大間違い 鈴木バイオリンに作り方教わりながら試行錯誤に明け暮れてた時代の産物だそうな.

今回手に入れた Dynamic Guitar No.2 はシリアルナンバー 131562 の6桁でラベルは赤枠

JISマーク無しの9Fポジションマークが10Fに入ってる で1958年以降 1963年以前 と推察される

ガットギターの風体なのに鉄弦が張れる 画期的なギターなのでございま

。。。いや 当時まだギター作り慣れしてないピアノメーカーのYAMAHA がガットギターを土台に

鉄弦張れるようにした『過渡期』のギターで 新品当初からブリッジにピン(木ネジ)が打たれてる っつー

クラシックギターとエルヴィス・プレスリーの時代 って事で純粋にバタ臭い世界に 急に蔦吉姉さんのフレグランスが…

鬼滅の刃の大正期「和洋折衷」を飛び越して急に江戸時代ぶっ込んじゃうYAMAHA って 結構やるじゃん.

それもこのブリッジと指板はイスノキっつー 琵琶や三味線のバチに使う固い材で

洋物なのに急に『御家人斬九郎』の舟久の女将か蔦吉姉さんのフレグランス入っちゃったよ

もう…知らんぷり!ですが分からない人は渡辺謙主演の『御家人斬九郎』で確認してください。

で 見た目はニューヨーカーに 見ようと無理すれば見えなくもないけど コレは確実に

ボディ裏側の骨組みとブリッジのピンが当時のYAMAHA の特許で ブリッジにピンを打つ補強は後のギター修理では割と

一般的に用いられるようになったんです. もっともブリッジが剝がれなくなった分 トップ板が割れるようになっちゃったっつー.

クラシックギターですね なにせ幅広指板のRadius は0”R… スラブ(フラット)です。

サドルはオクターブチューニング完全無視の平行サドルで象牙製(!!!)

完全にただのクラシックギターじゃねえかよ なんですが

鉄弦が張れる 大音量を期待したクラシックギター ってのが本当の姿なんでしょうね。

確か50年代までネジはマイナスが一般的で 日本国内でプラスネジが一般化したのは60年代から. もちろん地域差が激しい

時代だっただけに地方では70年代までマイナスが主流でしたが 全国流通製品は60年初頭にはコンバートが完了してたんです.

状態は若干の順反りは入ってるけど この程度はFender USA の工場出荷時と同等位

とも思えるので許容範囲 マイナスネジで留められたペグは錆付いてるけど

ナスカルブ充填で充分稼働するようになりまして… その気になればオキシクリーンで洗浄すれば

輝きは相当回復しそうですが 却って経年劣化でしか出せない『味』なので 敢えてこのままで。

安く見積もって1963年 下手すりゃ1958年から溜めに溜めた埃が吸着してるんで 1回拭き取ったらこの通り. もうね…

人間こういう時って とりあえず笑うんだね. 特にクラシックギターは酷い目に合ってる個体が多いから ありがちだけど.

問題は 少なくとも1963年から溜めに溜めたボディの埃と汚れで 元々のギターの色が

分からんほどにへばりついて蓄積している。。。 っつー事でオレンジオイルをたっぷり塗って

汚れを浮き上がらせて からのコンパウンドで磨く事2セット

で ようやく本来の色と木目が出てきました。

今やレジェンドのYAMAHA天竜工場製のYAMAHAで作った鈴木バイオリンのギターってのが素性. なるほどスプルーストップに

メイプル…いやカエデ杢サイドバックは ストラディバリウスと同じ組み合わせなのも頷ける. 俺が好きな組み合わせね.

しょうがないよね なにせ500円で落札したギターだから むしろこの程度で済んで上々。

当然弦もゆうに50年前のもの思われ YASUMA 購入時に付いていたエリクサー弦を保管してたんで

とりあえず張ってみて オープンGでチューニングして 音を出してみると。。。

YAMAKI と並ぶか捲るほどの大音量

基本的にはガットギターの設計なので弦高は6弦12Fで5mm と当時のフォークギターのフォーマットというよりガットギターの

基本的なフォーマット. 全体的には保守的な作りですが 攻めてる所は攻めてるギターです.

完全に こっちの予想を遥かに超えてきました。

元々 Muddy Waters を弾きたくて試しに買ってみたんだけど。。。 500円だしね?

FOLKS F-108 (by YAMAKI) 弾いて「俺もうMartin も Gibson も要らね」と思ったけど

このギター弾いて「俺もうリゾネーターやDobro 要らねえかも」と本気で思っちった。。。

12Fジョイントでカッタウェイ無し なので結構早々と親指を離すフィンガリングが要求される ローコードでカッティング専用

とするとスラブ指板で慣れがいる… 決して初心者向きではないギターではあります.

ただね 指板R がフラットなんで ボトルネックだとスライド慣れしてない人には

少々弾き辛いかも… 12Fジョイントネックなんで 高音域は少々弾き辛いかも だけど

低音がズシンと来る 枯れた抜けの良いトーンは デルタの雰囲気バッチリ なんっすよ。

弦高調整をしっかり施せば フィンガープレイのブルースにもドンズバな 泥臭い奴でしたよ。

弦高を下げるなら 意外な事に100均ショップで売ってる針金1.2mm迄をサドルにコンバートすれば使えちゃうんです

が… オリジナルのサドルは象牙で 替えるのも削るのも勇気がいる… 悩ましい所です.

っつー事でそういうギターに仕上げるために弦高調整しようか と画策してるんだけど

Dynamic Guitar でありがちなサドル欠品 を狙ってたんですが 純正の象牙(!!!)サドルが付いてたんで

さあどうしよう 今や貴重品の象牙を削る勇気 俺にはないなぁ。。。他素材に替える勇気も ねえなぁ。。。

まさか500円でフルオリ手に入るとは。。。

とりあえず Roto Sound の弦に張り替えて 様子を見ます。

2022年11月06日

A1320:タイトボンド最強説が 崩れちゃったんで

どうも、モッズおじさんです。

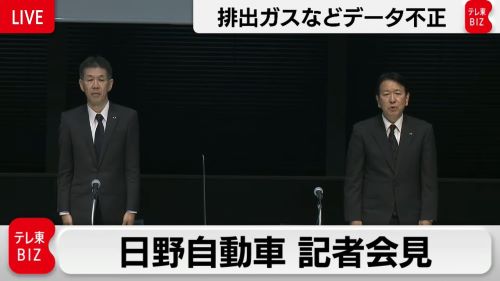

ほら 民間企業ではバブルが弾けた30年前とリーマンショック/リストラ禍の20年前を起点に 陰でセコいズルやり続けて

『悪質』って判断されちゃってるトコ 多いでしょ? 今や「不誠実は損」と知るのが一般的なんですが

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

事前対策ではなく事前準備してました… とか言いそうだけど おめえは日大フェニックスの元監督か. バブル期の最大の弊害は

優秀な人材が全部民間に流れて 民間で用をなさない落ちこぼれが教職公務員になった って事で.

やっぱズルしてたんだね

石川県で全国学力テストの『事前対策』とかナントカ名前を変えて答え教えてた ってのが問題になって

ココ秋田県でもやってた っつー。。。 で 内部告発的な暴露でガチ ネタ上がってんのに

秋田県教育庁は「他で『事前対策』をやってる事実はない」と見苦しいシラを切り通すみたいで。

さぁて奴らはどのタイプかなぁ… 「みんなについて来ただけ」ってやる気の無さと「自分はクズでゴミ 生きる気力のない

燃えないゴミ」と開き直ってる所が共通してるから 一松かな?… あ~あああぁ…おそまつ.

ココまで来ると5歳か3歳のガキが駄々こねて見え透いた嘘ゴリ押ししてる としか見えない

往生際が悪いよ

と… どの道こういう無能な大人達の無責任なズルが反社会的勢力育成の 初めの1歩

ズルする事覚えちゃうからね? なんですが皆様いかがお過ごしですか?

ベンチャーズと寺内タケシと加山雄三のギター Moslite を手本にしたギターを ってのが由来らしいMOZZ のD-28 12弦ですが

同年代のMorris B-25と酷似していて ネックシェイプとトラスロッドの位置から飯田楽器製作OEMではないかと…

もっとも俺としては「答え教えてその程度???プププ…」なんですがそれはさておき

世間様では非常に評価が高いタイトボンドですが… いや実際良いですよ

なんでも近年のMartin はタイトボンドを正式に採用しているのだとか。

で 希少種MOZZ D-28 12弦 のブリッジ剥がれに使用したんですが

タイトボンド使用しても剥離… リペアの現場では あまりに頻繁に持ち込まれるアコギの『鬼門』なだけに 工業用エポキシを

採用しちゃう荒業を用いるリペアマンも僅かながらいる位で. もちろん 分解出来ない接着は 楽器の世界ではタブーなんですが.

剥がれました。。。

前にも書きましたが 12弦ギターは弦が倍なだけに張力も倍 って事はブリッジへの負荷も倍

こりゃあどうしたものか と一瞬途方に暮れて

ブリッジにピンを打ち込もうか と真剣に考えまして。。。

YAMAHA が最初に クラシックギターのブリッジに補強のピン止めを施したんです. 実際には木ネジを打ち込んでパールインレイで

目隠し で 最後の最後の手段としてはこの手が確実. なんですが ここに至る以前に解決できる事があるならやっておきたい.

いや過去にYAMAHAがそういうギターを作って 以来ガットギターの小規模高級工房では

「ちゃんとピンを打ったブリッジ」と ピンを打って当たり前 とする職人さんも少なくない。

とはいえピンを打つのは最終手段 その手前にやるべき事があるだろ

っつー事で 行き詰ったら基本に戻る がPOLANO のショップポリシーなので

楽器修理で接着の基本中の基本が『膠(にかわ)』… 接着力が弱くてダメなのかと思ってたら 扱いがよぉ分らんって人が

どうやら「難しい接着剤」っつってるのを素人が拡大解釈して言いふらしてるだけみたいで.

楽器接着剤の基本中の基本 膠を使用しまして。。。

大館市内にある画材屋さんで膠を入手して 膠1:水10を目安に沸騰しないように加熱して

膠を溶かして 貼り直しです。

コレがまた ブリッジを膠で接着する ってだけでも色々情報が錯綜してまして

サラッサラに溶かした膠を接着面に(片面だけに)塗って 例によって圧着. 膠と水の割合は 膠が濃ければ良いワケでもなく

用途によっては濃いと素地に浸透せず不都合が生じる事もある… って事で1週間を目途に 圧着しっ放しで 寝かせます.

最初は2日も寝かせておけば大丈夫 って書いてあったけど 2本弦を張っただけで浮き上がった

っつー事で膠を隙間に流し込んで 再度接着… 膠と水の調合にコツがいるそうですが

膠に限らずボンドでもエポキシでも漆でも 接着剤を塗った時の基本動作

同じ接着剤を塗ったサンプルを同じ所に置いておく… コレ意外と重要。

適当な紙や木っ端に ブリッジに施した膠を塗って すぐ隣に置いておきます… こうすると接着剤の硬化進捗具合が一目瞭然.

最初は『2日で充分』ってネット上の言葉だけを信じて剥がれ始めたので さらに基本に戻ったんですね.

いろんなサイトやSNS情報だと2日で大丈夫 っつってたけど 気温湿度調合具合で変わる

ってのが良く分かった… なにせ2日経ってもサンプルの膠はプリンプリン。。。

なんか 火を通したロース肉の脂身 程度の固着だったんですが 3日目に空気が異様に乾燥したせいか

急にカッチカチになりまして。

今回は陽気が日に日に寒くなってきたんで4日でカッチカチになりました. 硬化が進むと収縮が進み台座の紙を引っ張って

なるほどこの張力がブリッジでは有効なのね と人様の説明を目前で確認出来ました. 基本は 大事だね.

なるほどね コレは使用するにはコツがいるわ。

4日目になると膠の収縮が著しく 紙に塗った膠が台座の紙を引っ張ってる

。。。コレは期待できる。

っつー事で そろそろクランプを外してもよさそうですが もうチョイ圧着させてみようか。

5日経って ユニゾン/オクターブの1弦と6弦だけ張って E音で合わせます. 実は高音のほうが低音より弦のテンション強い

って事で ギターにとって結構厳しい状態に晒してのテストになるんです.

基本動作は大事だね 目に見えて進捗や効果が確認出来ます。

と同時に 最近のMartin は壊れやすい って言われるのもタイトボンド過信のせい とも思えるし

Gibson SG のセットネック装着で膠を使った高級バージョン とかも なんか頷ける。。。

今回の作業は 期待というより 確信に近いんですよね。

新品出荷時に既にブリッジにピンが打たれたギターが 知る人ぞ知る歴史的名器 YAMAHA Dynamic Guitar でして.

なにせクラシックギターに鉄弦張るぜ って無茶をした奴だから.

ところで YAMAHAのガットギターのブリッジ装着でピン止めを施した奴がある

っつったのは… 知ってる人は知っている でも世の中知らない人のほうが当たり前 な

Dynamic Guitar がソレでして。

最近急に Dynamic Guitar が気になっちゃいまして

俺 特にYAMAHA信者 ってワケじゃ ないんだけどね?

2022年11月05日

A1319:実は こういうシェイプの女性が好みだったりする…

どうも、モッズおじさんです。

朝晩はめっきり冷える季節になりまして… 今年は10月下旬にストーブ出しまして 去年散々作った『どて焼き』を

今年もストーブに掛け始めたんですね. 仙台と八丁の合わせ味噌 ってのがキモでして.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

ご来店は受け付けてますので 御用の方はこのブログのコメント欄に

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

今や都市部ではすっかり厄介者扱いの椋鳥(むくどり)ですが 江戸時代にも「まぁた椋鳥がやって来やがった 冬だねぇ」と

江戸っ子達は季節を感じたんですが 現代人とは全く違う内容を指していたワケでして…

椋鳥の巣には すがる経なし

日本全国1日の寒暖の差ハンパない季節になりまして 体調を整えるのが大変でしょうが

当地でもここ数年 季節の変わり目が急すぎて… 結構堪えます。

だからね?来場される皆様にはあらかじめ天気予報で気温の落差が確認出来たら

まぁまぁ田舎のお約束「クルマ社会ですからぁ」… 裏を返せば交通インフラ整ってないから自前で対処せねばならん ですが

だったらそろそろクルマに1枚 羽織れるウィンドストッパー位積んどいたほうがいいよ? マジ寒いから(早朝は0~5℃).

言ってる本人がしつこいと思う位に『温度調整が取れる服装で』とお伝えするんですが

大体は守ってくれるけど時々人の言う事 見下し100%で無視する人がおりまして。。。

で この辺が北国だからと文句を言ってケチ付けて 寒い寒いと散々聞かされるこっちの身にもなって欲しい

警告したのを無視して寒い思いしてんだから身から出た錆 面倒見切れねえよ

いや実際 あの日の前の日と翌日は暖かかった 何なら汗ばむ位だった. あの日は丁度前線が通過した日で リアルにあの日だけ

寒かった って日を狙いすましたかのように来ちゃうんだから 持ってねえよなぁ…

なにせ予告なしに奴の嫁連れてきて その嫁は家に入ろうとせず家の周りをうろつき倒して

急激な温度変化で震えてるウチの年寄り見て「だあいじょうぶううう?」って笑ってるし

。。。おめえらが来たからストーブの準備できねえんだよおめえらに時間取られて

で 慌てて出した茶には口付けねえし そもそも1回目の緊急事態宣言で盆の行事を自粛してんのに

兎角 学のない人間は動きが強引 考えが強引 発想から強引で 簡単に穿り出せる証拠を残しても気が付かないでいる…

マナーや礼儀やモラルやコンプライアンスって 身を守るための武器 と学のある人は知ってるんだけどね.

そこを何とか とかなんとかワケ分んねえ事言って11月にゴリ押し複数で押しかけて

。。。俺ね いろいろ経験したけどお経の押し売りって初めてなんっすけど

で おもてなししようと声かけると「盛岡に用があるから」と夫婦揃って断ってくる

それこそ「おめえ しつっこいんだよ」的なニュアンス満載で。

ああそうか観光客に寺に来たってイキフン出すためにエキストラ雇うより寺男にコスプレさせたほうが安上がりだからだね?

どうせ中国人観光客 言葉分かんないから表面整えとけば喜ぶし誤魔化せるし って事ですね.

要するにテメエらが盛岡に遊びに行くのに 俺らを利用したんだね?

ガソリン代と高速代せしめるために

中尊寺ってずいぶん意地汚い坊主の集まりなんだねぇ。。。

ココまで意地汚いと もはや坊主ではなく 寺男が坊主のコスプレしてるだけ ってレベルですが

急激な季節の変わり目が訪れると いつも思い出すんですよこのドイヒーすぎるエピソード。

にしちゃあずいぶん頻繁に死んでるねぇ 中尊寺の所在地 米花町か? バブル期の半ペラ社員は大体 米花町か坏戸町の住人で

八王子の宮崎って奴ぁ死にまくって奴ひとりしか生き残ってない って理屈になる位に言い訳で身内 殺してまして…

奴の上役なる人は逃げる口実に「法事があるから」って… バブル期の半ペラ社員の言い訳を

ベテラン坊主が堂々と使っちゃうのも呆れますが 皆様いかがお過ごしですか?

奴ら 旧統一教会問題由来の対策法整備で引っ掛かっちまえ ですがそれはさておき

先日 思いがけない位に安い やっすい値段でアコギを1本落札できまして。

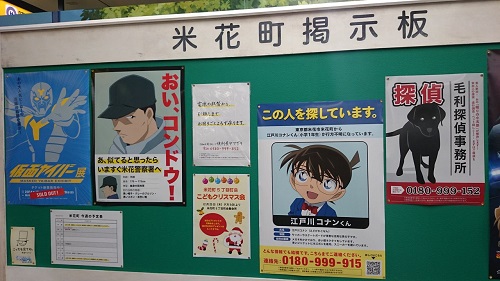

ヤフオク出品時の画像… なにせ昭和戦後期の芳香が蒸せる位に立ち込んでるネーミングセンス で 知ってる人じゃないと

見向きもされないギターですが 蓋を開けるとアラびっくり 昭和の名門ギター工場製品だったんっすよ.

FOLKS っつー 今は無き栗林楽器が販売していた初心者向けアコースティックでして。

コレが初心者向けと侮る事なかれ YAMAKI がOEM生産していた『隠れた名器』で

って。。。 YAMAKI ってYAMAHA のバッタモンじゃないのプププ…

と思ったあなた 甘い 甘っちょろい 甘納豆の砂糖漬けより中尊寺の坊主の心掛けより甘っちょろい

もっとも当時はYAMAKI と鈴木バイオリン がトップブランドで YAMAHA のギター部門は急成長中でモリダイラ楽器は

売り込み営業に必死な頃で おぎやはぎ小木さんの義母・森山良子さんがイメージキャラだったりした っつー.

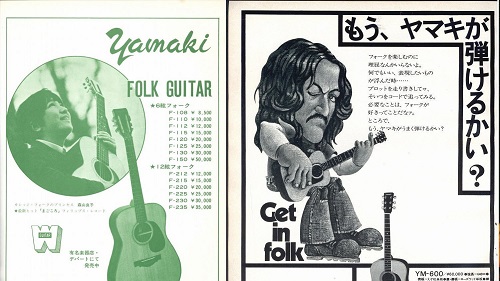

かつての70年代フォークブームではYAMAHA と双璧を成すアコ…フォークギターの雄で

YAMAKIの販売網の関係で 特に西日本で絶大な支持を得ていたメーカーなんです。

利益追求型のYAMAHA と違って YAMAKI は大学生がバイト代で 高校生がお年玉で買える価格帯で

妥協なきサウンドを叩き出す本格派ギターを っつー『ヤマキズム』が特徴で

前にも書いたけど 合板と侮る事なかれ 近年のJapan Vintage ブームで再評価されて 日本のアコギ生産技術と合板技術は

世界最高水準 が証明されまして… YAMAKI って Martin にも採用された技術を次々と生み出してたんっすよ.

裏を返せば「商売が下手」。。。 ボディこそ合板を使っていてもパーツから組み立て工程から

そもそもの設計の時点で既に価格を超えたスペックで 結果『爆鳴り』

当時の大阪や福岡のミュージックシーンの荒々しいラウドなサウンドの底辺を支えていたとか。

実際 中古市場でもオークション会場でも 高値で取引されてるんだよねぇ。。。

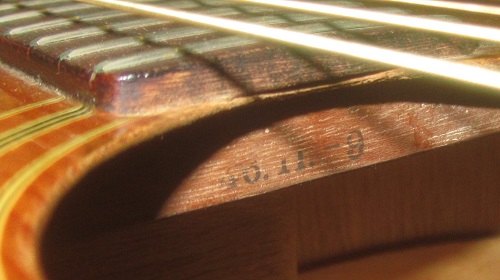

シリアルナンバーの代わりにデイト・ナンバー 製造年月日がスタンプされるのはFender と同じですが 36.11.-9 と

西暦ではなく元号で記されるのがJapan Vintage. 昭和36年だから… 1961年ですね?

っつー事で 俺が手に入れたのが FOLKS F-108 当時の販売価格は8.000円…

ココ ポイントね? コカ・コーラが50円だった当時 新品で8.000円のギターですよ?

60年代の名残の ゼロフレットが搭載された 新宿フォークゲリラ当時のフォーマットで

トップはスプルース サイド&バックはメイプルかカエデと思われる合板で

the Beatles デビュー前のギター って事で 当時の不良はサーフ・ミュージック マジメな人はポール・アンカやニール・セダカ

大人はフランク・シナトラ 大学生はフォークソングが定番で ガッツリ 大学生と背伸びした高校生がターゲットだった奴.

指板はローズウッド(おそらくインディアン)で ネックはナトー… と70年代フォークブームの

フォーマットそのまんま ナットとサドルそれにエンドピンは樹脂製 と安物の定番。

なのに! ちょっとストロークで弾くと右耳が痺れてるほどの爆音。

しかし いかんせん70年代フォークブームのフォーマット 弦高が高い

俺ね こういう70年代フォーマットのギターに出くわすといつも 泉谷しげるさん を思い出すんですよ. 泉谷さんって

とにかく熱量をギターにぶつけるスタイル貫いてるからね. クラプトンみたいなイメージは まるで無い…

12Fで1弦も6弦も5mm 超えてたからね?

っつー事でサドルを削って弦高を下げる… 経年でサドル樹脂が痩せてグラグラ なので

近いうちに牛骨ナットにでも交換しますけど 今はオリジナルパーツを。。。

って ブリッジが厚くて弦高下げられない っつー。。。70年代フォーマット。

歴史的価値とかが出始めちゃってるだけに かなり勇気がいる作業ですが 当時物のブリッジを違和感なく綺麗に仕上げるには

刃をよく磨いだカンナで削るのが一番 って事で都合2mm 削ります.

コレが安かった理由なんですが 令和のフォーマットにするならブリッジを削るしかない

っつー事で。。。 和カンナの出番です。

都合2mm 削りますが。。。 モノがローズウッド おが屑が当たった所の皮膚がただれることがある

マメ科の木って 結構毒性があるんで加工時は要注意 なんですが

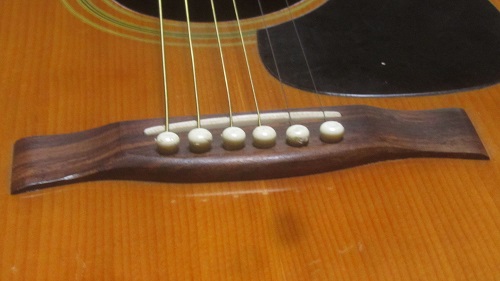

特にこのギターは初期物のYAMAKI と同じブリッジを使ってるだけに イコールYAMAKI初期物のクオリティを知る事が出来る

呆れるまでに ローズウッド単板を投入していて 今時の安ギターでは考えられない贅沢仕様なんです.

概してこういう低価格帯ギターって大体安い木に着色したブリッジで

削るとあっけなく白い木地が現れてがっかり なんですが。。。結構良材のローズウッドが使われてる

って。。。 プラッシーが10円だった当時 新品で8.000円のギターなのに?????

これぞ ヤマキズム。

反面 サドルは樹脂製で消耗品扱い… 樹脂は経年で油分が溶け出して20年もすると痩せちゃう って事で交換するまでの

繋ぎで純正品を削り倒して 12F・6弦3mm/1弦2.75mm に調整しまして. もう0.5mm 下げても良いかな?

なにせ当時のYAMAKI 最上位機種Custom シリーズと同じブリッジが装着されてるっつー。

で 2mm削って サドルも適当に2mm程度削って 12Fで6弦3mm/ 1弦2.75mm と

モダン・アコースティックにしてはちょっと高めの弦高まで追い込んでおきまして。

あんまり弦高下げ過ぎちゃうと 今度は音質の張りが無くなっちゃうからね?

安アコギ特有の籠った音 いわゆる「ボンボン音」は長年合板のせいと思われてましたが 実はナットとサドルの密着具合と

材質の影響だった っつー事でサドルは近々交換します. 以前は牛骨が定番でしたが TUSQ が良いかと.

で エンドピンがとうの昔にご臨終 既に屍晒してる状態なのでチューニングがどうも定まらない

っつー事で MOZZ 12弦ギターに装着してるユニゾン/オクターブ弦のエンドピンをコンバート

。。。 意外と 劇的な音質向上は実感できなかったけど チューニングは安定しました。

にしても 新品当時このギターは「合板の初心者向けへっぽこギター」扱いだったのが 呆れる驚きでして。

なにせゼロフレット仕様 ナットの弦高調整は不要. ナットファイル(ヤスリ)の厚さを薄く作るのに限界があった当時は

ゼロフレットを打って弦のビビり解消を図ったんです… Martin では戦前 日本では60年代初期までの定番でした.

昔の人は 贅沢だったんだね

ネックグリップは60年代の Fender Telecaster に似た握り心地で 指板Rは12”R(304.8mm)

メイプルサイド&バックの特徴の 硬質でカラッとした 高音の伸びが良いサウンドで

いや。。。今時の総単板ギターでもコレの半分も鳴らない奴 結構あるぞい。。。。。。

なにせ1ドル360円の固定相場時代の産物 写真で設計図立ち上げてたってのもあるんですが 00でも000でもニューヨーカー

でもない 独特のシルエットが妙にセクシーでこういう体型の女性を俺は… ただのMartin コピーじゃ ないんです.

かつて森山良子とか吉田拓郎とかかぐや姫とか井上陽水とか泉谷しげるとかに憧れた元若者が

一生懸命70年代フォークを練習していたと思われる FOLKS F-108 ですが

なで肩超くびれに安産型なシェイプはRobert Johnson みたいな昨今流行のL-1の要素も入ってて

デルタ・ブルースの名残が強い Muddy Waters の Walkng Blues 弾いてみたら相性が大変宜しくて

かなりダークホース的なブルースギター めっけちゃった気分です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d6fd2c7.98aa6e56.2d6fd2c8.40b22628/?me_id=1302348&item_id=10002427&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-teppan-hiroba%2Fcabinet%2F03770871%2F05351526%2Fimgrc0077667686.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d6dd23a.bddca230.2d6dd23b.9831a9d5/?me_id=1229712&item_id=10088580&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamakishi%2Fcabinet%2Fitem11a%2F4906301118023.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d6dd23a.bddca230.2d6dd23b.9831a9d5/?me_id=1229712&item_id=10088579&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamakishi%2Fcabinet%2Fitem11a%2F4906301118016.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d4d070c.7ee371d0.2d4d070d.3cefa810/?me_id=1365296&item_id=10000807&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff232238-obu%2Fcabinet%2Fitem%2Fjtb%2Fad39-r_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)