2022年12月10日

A1327:急(せ)いては事を仕損じる

どうも、モッズおじさんです。

秋田県教育庁は全く分かってませんが 縄文時代の何がスゴいか っつったら 文字を持たない狩猟採取民族が問答無用の

1大文明を築いていて 農耕から文明が始まるって常識が崩れた事. 縄文人の直系の末裔がアイヌ ってのも興味深い事実.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

なんかね… 言動のひとつひとつに 見てはいけない深いふっかい『心の闇』を感じるよね. それこそエドガー・アラン・ポーの

短編小説に出てくるキャラ みたいな? 或いは横溝正史の とか… 美女に僻んで受け付けないって 相当な闇じゃ……

美女が叩かれてるのを見て喜んで攻撃に加わったり 初期設定がモロに「子供を産む機械」前提で

LGBTの存在そのものを否定したり 果ては日本の先住民族の末裔を侮辱 からの

質問に対する答弁は「今日はどこへ行きましたか」「ああラーメンは豚骨派ですよ」レベルの

トンチンカンを優に通り越して もはや『頭おかしい』レベルの

要は他人慣れしてないから想像力の幅が狭い 幅が狭いから理解できる範囲が狭い それって理解できない事が多いから

分かりやすい「誰かの陰謀」とこじつければ理解した気になれる… プーチンは 確実に陰謀張り巡らせてるけどね?

杉田水脈って ただの田舎ッペなんじゃねえの? ですが皆様いかがお過ごしですか?

やっぱ陰謀論者だったんだねぇ… 何故か陰謀論者って田舎モンに多いんだけど

本人の「つたない表現」って… 分かってんじゃなぁぁあい????

政治家向きの特性とは とてもじゃないけど思えないんだけどそれはさておき

コレは何度目だったろうか… 剥がして塗り直して再接着って. この写真でも分かる通り MOZZのオリジナルの状態では

フィニッシュの上からブリッジを貼り付けてて 剥がれやすい環境になってた ってのはよく分かりました.

いやぁ何だか知らねえけど 俺よく剥がすねえ12弦ギターのブリッジ。。。

いやね?先日 膠で接着して置いておけばいいのに その強烈な接着力に惑わされて

我慢できずに弦張っちゃったんだけど6弦チューニングしたところで剥がれちゃって。

外周は固着してたんだけど 真ん中に向かうほど固着してなかった だけじゃなく

まずは膠1:水10で様子見てね とはたいていのネット情報で書かれてる事ですが 俺の場合どうやらココから問題があった

ってのが分かったんですが 1:10も万能ではない 求められる強度によって比率を変える必要があるみたいっすよ.

他にも理由があったんだけど それは後で話すとして 触感としてはどうにも膠と水の

混合比に難があって 接着力が弱まってるような気がしてならないんっすよ。。。

っつー事で調べてみたら 通常は膠1:水10 でOKだけど 強度が要求される個所では適時

水の比率を変えるべし と誰もが書いてるけど

バイオリンはもちろん ギターもピアノも人間が作ったものだから当然人間であれば直そうと思えば直せる. それだけに

職業製作者や職業リペアマンにはそれぞれの『秘伝』の比率がある… 完全に飯の種なんで 情報が異様に少ない.

強度が欲しい所の比率は 誰も書いてないんだよねぇ。。。 そりゃそうだね なにせ

バイオリン職人や職業リペアマンにとってこの辺は腕の差を示す 言ってみれば飯のタネ

裏を返せば膠の黄金比を素人衆に教えたら すぐ真似されておまんま食い上げになっちゃう。

趣味のど素人には おいそれと教えてくれません。

いろんな皆さんのいろんな角度からの情報研究成果実績を広い読みして纏めた比率で膠を溶かしてみましたが

実はこの膠 信じられない理由の失敗をしてる奴だったワケでして…

っつー事で目線を変えて いろんな業種の膠を使う皆さんの話を集めて。。。いろんな比率

1:3 とか 3:4 とか1:5 とか 温度は60℃とか70℃とか80℃とか… もうね

完全に 膠の『沼』に落ちまして。

で 下町のバイオリン職人が推奨している比率で膠を溶いて 接着してみましたが

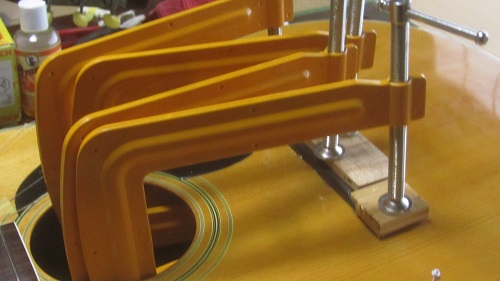

クランプを締めるのはもう手慣れたモンで ココから2~7日掛けて固着を待ちます. 固着を待ってる間に復習的に作業を確認

そこで計量カップが10cc区切りの目盛だったことに気づく. って事は10倍じゃなくて100倍に薄まってる…

接着し終えてクランプで締めてから気が付いた… 水は計量カップで量ってたんだけど

ひと目盛10cc なのに ひと目盛1ccで数えてた。。。

例えば1:10で量ってたつもりでいたけど 実際には1:100だったっつー。。。

ケアレスミス以前の 初歩にも達していない凡ミスですね。

100倍に薄まってるんで当然ながら 剥がれます. いや逆に言えば100倍に薄まってるのに 6弦のチューニング迄耐えた

ってほうがよっぽど驚きで… じゃあ6弦は100倍希釈でいいじゃん とはならず 強度はあったほうが良いのです.

っつー事で 翌日とっととブリッジを剥がして 下町のバイオリン職人推奨の比率で

膠を溶かして塗布しましてクランプで締めて。。。 はみ出した膠を湯で湿らせたウエスで吹いたのが

失敗の元だった 翌日9弦までチューニング済ませたらパックリ剥がれまして。

ウエスの湯が膠に浸透して 比率が変わっちゃって 強度が落ちたんですね。

職業バイオリン製作者の膠と水の比率は基本社外秘 なので状況を観察して盗みます… 膠の種類にもよりますがこの粘度を見て

自分の膠の希釈度を推察して 塗布して 結果を見る 駄目なら希釈度を変えてやってみる… ってのが『膠の沼』なんです.

翌日 ってのも良くなかったね。

っつー事で膠と水の比率を とある研究データで『最強』と結論が出た比率で溶かしまして

塗布して接着 クランプで締めてしばらく置いて はみ出た膠を爪楊枝で切り取って除去して

1週間寝かせる事にします。

12弦ギターで使用した膠がちょっと余ったんで ちょうど昨日膠が剥がれたネックヒールに塗り直しまして 再固着中…

Calace はムダにネックを温め過ぎたせいで膠が緩んでるんだろうなぁ… と思ってたから警戒は してました.

急ぐと結論は ロクなもんじゃないね。

ところで。。。 Calace クラシックギターのネックアイロンで 無意味なアイロンを2回掛けた影響で

ネックヒールの膠が緩んで ヒールがまた外れちゃったんっすよ。

ちょうど 最強の比率で溶かした膠が余ったんで 流れで塗り込んで再固着作業も行いまして。

なにせ職業バイオリン製作者や職業リペアマンの飯のタネ バラすと営業妨害になるんで研究員の言う『最強の比率』は非公開

ですが 水は目盛じゃなくてグラムで量ったから 最強が偉るんじゃないか と期待してるんです…

最強に比率はトロトロ っつーより見た目ネッバネバ で塗ると意外とサラサラだけど

水分の比率の関係で固着が恐ろしく早い。

なるほど「バイオリンで使用するには非現実的な分量」の意味が分かりましたが

修理してるのは バイオリンじゃ ないからね。

今度は 焦らず急がずやってます。

2022年12月07日

A1327:ネックの反り矯正… ダイジェストでお送りします

どうも、モッズおじさんです。

今シーズンは12/1に初雪&初冠雪でした. 昼のうちは例年通り アスファルト以外の所だけ冠雪でしたが 夕方には歩道も

積もり始めて 初雪かきも済ませました.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

例年初雪は重たいモノですが 今年の初雪は意外と軽かった… もうチョイ軽くなると風で吹き飛んじゃうんだけど

風で吹き飛ぶ雪は地表が寒くないと成立しない. 寒いのはちょっと…

12月になって急に雪降って 積もっちった。。。 っつっても結構前から雪が降るよって

天気予報で言ってたから冬タイヤから融雪ホースから除雪グッズまで準備万端だった上に

初期の雪にしては軽くて余裕の除雪 だったんですが皆様いかがお過ごしですか?

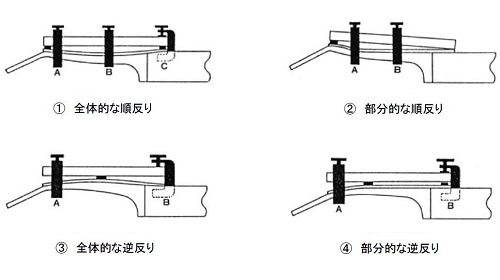

Raffaele Calace 鈴木バイオリン製 の順反り矯正ですが チョイとダイジェスト的に。。。

パッと見ただけで「仕事してます」「頑張ってます」が強烈にアピールできる とってもプロっぽい見た目で 直る気しかない.

2日経って いよいよクランプを取り外しますが…

【Session 1】

2日置いて完全に温みが取れたんで確認しますと。。。6弦12Fで弦高4mm

変わってないね

ええなにせ60年代製 俺と同い年かチョイ年上の いわゆるジャパンビンテージ物

木材ってのは20年経過して最初の安定期に入るから

やってみたけど… 直ってねえ. まさかの 直ってねえ… コレは50年超の木材を舐めてたかな? 材質不明のネックだけど

変な癖をつけ続けながら安定期に入った結果だな? と判断しまして

引っ張られて変な癖付け続けながら安定期に入ればその癖も案的に入っちゃう

。。。だからビンテージMartin やGibson Fender… をメンテに入れると

なかなか帰ってこないんですね?

コレは根気よく回数を重ねて矯正していくしかなさそうですね。

バンブーロッドの曲がり矯正も曲がり角度の付くポイントが矯正ごとに微妙にズレる事は多々ある そういう時は根気よく

曲がった個所を丁寧に潰していくしかない… っつ-事で2度目のアイロンは9F上で.

【Session 2】

今回は9Fを起点に順反りが入ってる。。。 ネックヒールが外れてた履歴から

テンション掛かるポイントがズレて複数個所の順反りポイントが発生しちゃう事もままある

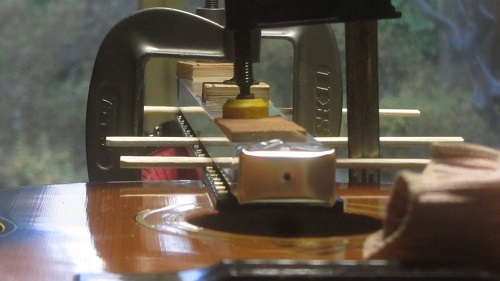

っつー事で今回は9Fにクランプを噛ませまして

ARIA が公開しているネックアイロンの取り扱い方法… 反りの頂点にスペーサーを噛ましてねえ. なんだったら状況によっては

クランプの数も少なかったりする… なるほど木材の復元しようとする力を阻害してはいけないんっすね?

ネックヒールの始点がすぐ近くなんで アイロンは1F側だけに置いて 2時間熱します。

その間復習でネックアイロンの施工手順を確認していたら。。。

反ってる箇所にスペーサー 要らねえの?????

とにかく 熱加えちゃったから冷めるのを待つしかない。

案の定直ってない って当たり前か使い方間違えてんだから. いや厳密にいうと少しは効果が現れてて 9Fの所は効果あるけど

ネックが伸びた分6Fに頂点が移動して… 麺棒で伸ばしてるような状態なんっすね.

【Session 3】

で ネックの熱が冷めたので 今度は6Fに移動した反りの起点

… 反りの箇所にスペーサー噛ませるとこういうことが起こるっぽいっすね

って事で 6Fにスペーサーを噛まさず 逆反り状態にします 割と豪快に。

伝わるかなぁ… 6Fの所で思い切り逆反りが入るまでクランプで締めてるんだけど… スペーサーの厚さの半分まで締めて

2時間のアイロンを掛けてるんです. コレが正しいアイロンの掛け方だそうで…

そして2時間のアイロン からの2昼夜冷却して。。。

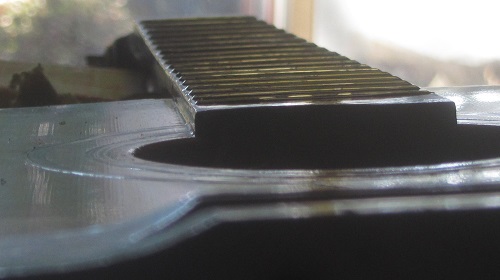

到着当初は最大で1mmの隙間があった Calace のネックですが 0.25mmの順反りまで矯正出来て

試しに6弦だけ張って弦高を確認したら 12Fで3.5mm とおよそ0.5~1.0mmの弦高ダウンです。

理想の弦高は アコギの場合6弦12Fで2.5~3.0mm だから あとひと息だなぁ。。。

5fの辺りで軽い順反りが残ってますが ほぼストレートになりました. もうチョイ追い込んでもいいんですが間違えて2回も

アイロン掛けて 指板とネックの接着剤に悪影響が出てたら怖いのでココで辞めといた ってのも理由のひとつです.

いや待てよ? コレはスティール弦のアコギの場合で ナイロン弦のクラシックギターは

3.5mmだとかなり攻めまくった低い弦高で 爪弾いた時の振り幅が大きいナイロン弦では

これ以上低くすると指板のどこかに干渉して ビビり音が発生する。。。

0.25mmならわずかな順反り と言えるでしょう

完全にストレートにするのは事実上不可能 なのでプレイアビリティに優れたセッティングに寄せていくのが正解.

わずかな順反りで合わせればビビり音は発生しないから ってセッティングっすね.

7F~8Fの中間位が反りの頂点で7Fと8Fの計測値が0.25mm っつわれても。。。

正直 弾き辛さやビビり音などの音出しの不具合とか 演奏性にどう影響が出るのかよぉ分らん。

っつー事で ネックアイロンの作業は ココで終了とします。

実際 弾いてみないと何とも言えないからね?

あとは楽器と会話しながら 作業箇所が見つかったら暫時対応 って事で。