2022年11月06日

A1320:タイトボンド最強説が 崩れちゃったんで

どうも、モッズおじさんです。

ほら 民間企業ではバブルが弾けた30年前とリーマンショック/リストラ禍の20年前を起点に 陰でセコいズルやり続けて

『悪質』って判断されちゃってるトコ 多いでしょ? 今や「不誠実は損」と知るのが一般的なんですが

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

事前対策ではなく事前準備してました… とか言いそうだけど おめえは日大フェニックスの元監督か. バブル期の最大の弊害は

優秀な人材が全部民間に流れて 民間で用をなさない落ちこぼれが教職公務員になった って事で.

やっぱズルしてたんだね

石川県で全国学力テストの『事前対策』とかナントカ名前を変えて答え教えてた ってのが問題になって

ココ秋田県でもやってた っつー。。。 で 内部告発的な暴露でガチ ネタ上がってんのに

秋田県教育庁は「他で『事前対策』をやってる事実はない」と見苦しいシラを切り通すみたいで。

さぁて奴らはどのタイプかなぁ… 「みんなについて来ただけ」ってやる気の無さと「自分はクズでゴミ 生きる気力のない

燃えないゴミ」と開き直ってる所が共通してるから 一松かな?… あ~あああぁ…おそまつ.

ココまで来ると5歳か3歳のガキが駄々こねて見え透いた嘘ゴリ押ししてる としか見えない

往生際が悪いよ

と… どの道こういう無能な大人達の無責任なズルが反社会的勢力育成の 初めの1歩

ズルする事覚えちゃうからね? なんですが皆様いかがお過ごしですか?

ベンチャーズと寺内タケシと加山雄三のギター Moslite を手本にしたギターを ってのが由来らしいMOZZ のD-28 12弦ですが

同年代のMorris B-25と酷似していて ネックシェイプとトラスロッドの位置から飯田楽器製作OEMではないかと…

もっとも俺としては「答え教えてその程度???プププ…」なんですがそれはさておき

世間様では非常に評価が高いタイトボンドですが… いや実際良いですよ

なんでも近年のMartin はタイトボンドを正式に採用しているのだとか。

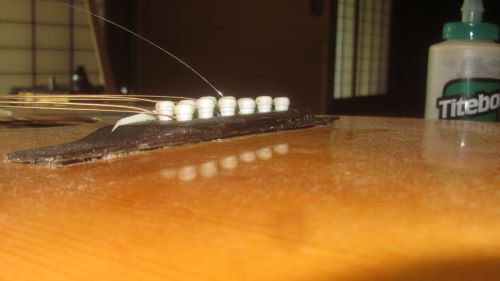

で 希少種MOZZ D-28 12弦 のブリッジ剥がれに使用したんですが

タイトボンド使用しても剥離… リペアの現場では あまりに頻繁に持ち込まれるアコギの『鬼門』なだけに 工業用エポキシを

採用しちゃう荒業を用いるリペアマンも僅かながらいる位で. もちろん 分解出来ない接着は 楽器の世界ではタブーなんですが.

剥がれました。。。

前にも書きましたが 12弦ギターは弦が倍なだけに張力も倍 って事はブリッジへの負荷も倍

こりゃあどうしたものか と一瞬途方に暮れて

ブリッジにピンを打ち込もうか と真剣に考えまして。。。

YAMAHA が最初に クラシックギターのブリッジに補強のピン止めを施したんです. 実際には木ネジを打ち込んでパールインレイで

目隠し で 最後の最後の手段としてはこの手が確実. なんですが ここに至る以前に解決できる事があるならやっておきたい.

いや過去にYAMAHAがそういうギターを作って 以来ガットギターの小規模高級工房では

「ちゃんとピンを打ったブリッジ」と ピンを打って当たり前 とする職人さんも少なくない。

とはいえピンを打つのは最終手段 その手前にやるべき事があるだろ

っつー事で 行き詰ったら基本に戻る がPOLANO のショップポリシーなので

楽器修理で接着の基本中の基本が『膠(にかわ)』… 接着力が弱くてダメなのかと思ってたら 扱いがよぉ分らんって人が

どうやら「難しい接着剤」っつってるのを素人が拡大解釈して言いふらしてるだけみたいで.

楽器接着剤の基本中の基本 膠を使用しまして。。。

大館市内にある画材屋さんで膠を入手して 膠1:水10を目安に沸騰しないように加熱して

膠を溶かして 貼り直しです。

コレがまた ブリッジを膠で接着する ってだけでも色々情報が錯綜してまして

サラッサラに溶かした膠を接着面に(片面だけに)塗って 例によって圧着. 膠と水の割合は 膠が濃ければ良いワケでもなく

用途によっては濃いと素地に浸透せず不都合が生じる事もある… って事で1週間を目途に 圧着しっ放しで 寝かせます.

最初は2日も寝かせておけば大丈夫 って書いてあったけど 2本弦を張っただけで浮き上がった

っつー事で膠を隙間に流し込んで 再度接着… 膠と水の調合にコツがいるそうですが

膠に限らずボンドでもエポキシでも漆でも 接着剤を塗った時の基本動作

同じ接着剤を塗ったサンプルを同じ所に置いておく… コレ意外と重要。

適当な紙や木っ端に ブリッジに施した膠を塗って すぐ隣に置いておきます… こうすると接着剤の硬化進捗具合が一目瞭然.

最初は『2日で充分』ってネット上の言葉だけを信じて剥がれ始めたので さらに基本に戻ったんですね.

いろんなサイトやSNS情報だと2日で大丈夫 っつってたけど 気温湿度調合具合で変わる

ってのが良く分かった… なにせ2日経ってもサンプルの膠はプリンプリン。。。

なんか 火を通したロース肉の脂身 程度の固着だったんですが 3日目に空気が異様に乾燥したせいか

急にカッチカチになりまして。

今回は陽気が日に日に寒くなってきたんで4日でカッチカチになりました. 硬化が進むと収縮が進み台座の紙を引っ張って

なるほどこの張力がブリッジでは有効なのね と人様の説明を目前で確認出来ました. 基本は 大事だね.

なるほどね コレは使用するにはコツがいるわ。

4日目になると膠の収縮が著しく 紙に塗った膠が台座の紙を引っ張ってる

。。。コレは期待できる。

っつー事で そろそろクランプを外してもよさそうですが もうチョイ圧着させてみようか。

5日経って ユニゾン/オクターブの1弦と6弦だけ張って E音で合わせます. 実は高音のほうが低音より弦のテンション強い

って事で ギターにとって結構厳しい状態に晒してのテストになるんです.

基本動作は大事だね 目に見えて進捗や効果が確認出来ます。

と同時に 最近のMartin は壊れやすい って言われるのもタイトボンド過信のせい とも思えるし

Gibson SG のセットネック装着で膠を使った高級バージョン とかも なんか頷ける。。。

今回の作業は 期待というより 確信に近いんですよね。

新品出荷時に既にブリッジにピンが打たれたギターが 知る人ぞ知る歴史的名器 YAMAHA Dynamic Guitar でして.

なにせクラシックギターに鉄弦張るぜ って無茶をした奴だから.

ところで YAMAHAのガットギターのブリッジ装着でピン止めを施した奴がある

っつったのは… 知ってる人は知っている でも世の中知らない人のほうが当たり前 な

Dynamic Guitar がソレでして。

最近急に Dynamic Guitar が気になっちゃいまして

俺 特にYAMAHA信者 ってワケじゃ ないんだけどね?