2022年11月27日

A1325:基本でダメなら基本中の基本まで戻る

どうも、モッズおじさんです。

昔のポリタンクは白だけだった けど水を入れたタンクと灯油のタンクの見分けが付かず 灯油を誤飲する事故が後を絶たない

っつー事で灯油用に『危険』を示す『赤』のポリタンクを作ったのが普及したんっすね.

2022年9/1より ショールームは終了させて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

「せやけど赤の顔料は高ぉてかなわん」と関西のメーカーはより安い青の顔料で灯油用ポリタンクを作ったお陰で

東日本では赤 西日本では青の灯油缶が一般化した… と. 以上 無駄ムダ情報でした.

実際どっちでもいい事なんだけど 冬になるとつらつら思う… 皆様って

灯油缶の斜めになってる所と平らな所との どちらを開けて灯油入れます???

あれね… 大昔から中身の出し入れは斜めのほうって決まってるんっすよ。

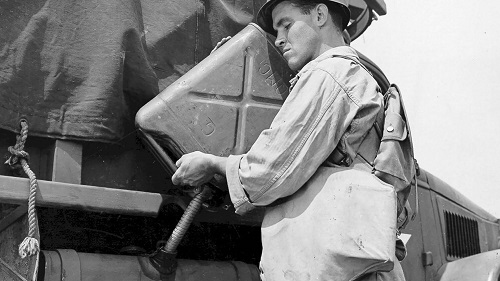

灯油缶って元々 ウィリス・ジープの背面にスペアタイヤと並べて固定してあったりする奴で

大戦当時にJerrycan と呼ばれた石油缶が灯油缶のルーツで 弾丸砲弾が飛び交う戦場で給油しないといけない時に

グズグズしてたらすぐ標的にされて撃たれて死んじゃう… まさに追い詰められて作られた合理的な代物なんっすよ.

アメリカ軍に対してドイツ軍でもティガーIとかの戦車の背面に括り付けてあったりして

当然ガソリンスタンドに立ち寄る余裕なんか微塵もない戦闘中に給油するためのスペア燃料入れなワケですが

その当時は斜めのほうに大きなキャップが付いてて 平らなほうには申し訳程度のちいちぇえのが付いてるだけ。

斜めのほうにノズルを取り付ければ45度傾けるだけで中身を全部入れられるように出来てるんです。

詳しい歴史はよぉ知らんですが 第2次大戦中は空気穴が無かった. より早く給油できるように で開けられたのが空気穴で

今でも申し訳程度の大きさの穴の空気穴付きのジェリー缶が 売ってたりするんです.

じゃあ平らなほうになぜキャップが付いてるか… 空気穴なんっすねアレ。

あそこを半開きにするだけでグワッシュー…と全量すぐに出せちゃうように出来てるんですよ。

ところが岩手秋田に来たら 謎の空気穴から給油して 1Lでも多く入れたいっつー

お貧乏様丸出しの意地汚いのが多くてびっくりしたんっすけど

Sジェリー缶は英国連合軍ばかりでなく旧日本軍やドイツ軍でも採用されてて… 多分WWII以前の発明品なんでしょうね.

そりゃ北アフリカの砂漠の真ん中だと 隠れるトコねえから 瞬殺で給油終わらせたいよね.

あんまりパンパンに入れると 斜めの口から洩れちゃうから むしろ銭失い状態なんですが

じゃあ規定量きっちり入れると どっちが正解かっつったら。。。ホントは斜めの口なんだけど

実際どっちでもイイ ですが皆様いかがお過ごしですか?

ちょっとでも賢く見られたいなら斜めの口から入れる癖付けとこっと ですが

ひと晩水に漬けてふやけた膠… 今回は4g切り出しました. コレを湯煎で熱して溶かして水で薄めて使用しますが

はてさてどの位迄薄めたらよろしいモノやら… 膠の難しい所に 早速ぶち当たってますが

それはさておき 三千本膠を4g 40ccの水に漬けてふやかす事ひと晩

膠がプニップニの脂身状態になりました。

コレを煮詰めて使うんですが さてこの天然接着剤をどれ位希釈すれば良いやら。。。

人によっては乾燥重量の2倍の水 っていう人も結構いるんですが

コレは某バイオリン職人の膠と湯煎した膠. 溶かした膠を見てみると結構透明度が高くてサラッサラ. 水の分量が多いのが

分かりますね? 濃度が濃いと木地への沁み込みが期待できないから接着力が落ちる って理屈のようで

ドイツでマイスターの称号を得てから帰国して製作してらっしゃるバイオリン職人さんは

素人さんにありがちな濃すぎる膠は厚くなるけど接着力にそう違いはない 厚くなるだけ仕上がりが

美しくない っつって なるほど理屈だな っつー事でこの職人さんが言ってる

乾燥重量の10倍程度の水に浸して 湯煎に掛けて粘度を見ながら使える頃合いを見図ります。。。

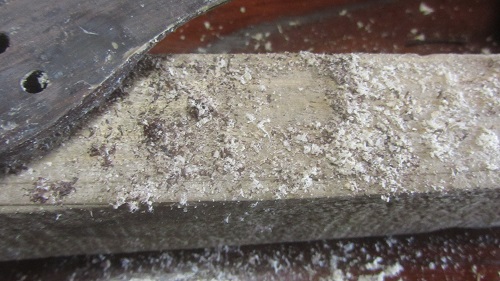

コレは最後に剥がれた時の様子. 膠のテリッテリな固形物の他に トップの表面を削ぎ取ってる箇所には違う固形物が

こびりついてますが コレはタイトボンドの痕跡で 木地に優しくない接着剤と見受けられます. それに接着面の殆どが塗装上.

膠を湯煎に掛けてる間に 矯正していたブリッジ部分の塩梅を見ますと クランプを外しても

浮き上がる所は皆無… 大成功ですね 今のところ。

ところが接着面を均す作業では 以前施したタイトボンドの残りカスが結構残留してまして

どうやらタイトボンドのカスが 膠の沁み込みを邪魔していたせいで接着力が弱まっていたようで。

まずはブリッジ側の接着面をシコシコとサンドペーパーで擦り落としてましたが コレじゃ明日になっちゃうよ.

っつー事で 捨てるカッターの刃を直角に立てて しつこいタイトボンドの痕跡を削ぎ落します.

邪魔なら排除 と小池百合子張りの判断で 既に用を成さないタイトボンドをサンドペーパーで

擦って… 削って… 硬い… 除去… かってえ… #240で… シコシコと… 擦って…

ええいシャラクセエ!!!!!

交換で出取り出して捨てるだけとなったカッターの刃を直角に立てて削ぎ落とします。

木地のおが屑が出たら終了のサイン. ココまで削ぎ落とせばあとは#240のサンドペーパーで事足りる.

サンドペーパー掛けたほうが接着剤のノリが良くなる ってのは基本中の基本.

おぉぉぉぉぉ… 早ぇぇぇえ。。。落ちる落ちる。

理屈はカンナ掛けるのと一緒で こういうのバンブーロッド作りで散々やっるから 慣れたモンです。

で 木地のおが屑が出てきたら完了のサイン。

綺麗になったのはいいけど 表面がツルッツルになっちゃうんで膠が深く浸透しないはず。

脱脂して準備完了. 要するに何度もやり直してるうちに接着面が膠を受付けない状態になってたようで. ボディトップ側も

同様に削ぎ落としたばかりでなく 塗装が乗った接着面なので 塗装をある程度削ぎ落としましたが 写真撮ってないので割愛.

っつー事で 最後に#240サンドペーパーでわざと傷をつけて テレピン油で脱脂すれば

ブリッジ接着面の接着準備完了です。

同じ事をボディトップの接着面にも施して… タイトボンドが結構残ってたからね。

ドライヤーで接着面を温めたんっすけど 写真撮る余裕がなかったんで写真は割愛。

使ってる膠は楽器用ではなく 日本画用の三千本膠なので透明度はありませんが 40分くらい湯煎して葛湯程度のトロミに

なった所で一気に塗って 接着します. 時間との勝負と慣れない仕事で作業優先 写真撮る余裕なかったので写真は割愛.

で 湯煎中の膠は葛湯程度のトロミが出て来たので ブリッジとボディトップの接着面両面に

塗ったら手早く接着 アイロンを『弱』でブリッジに当てて 火で炙る代わりに熱を加えまして

Cクランプを装着 圧着させます。

これも慣れない作業で時間と集中力の勝負なんで写真撮る余裕が無かったので写真は割愛。

何度目だか忘れましたが クランプで固定. トップの膨らみが矯正されたおかげで作業はすこぶる楽… 最初の矯正では

ロングのCクランプが無かったせいで 中途半端な仕上がりになってたんですね… 接地面の密着は基本中の基本だよね.

結局基本に戻って 基本の成ってない所を見つけて基本中の基本に立ち戻っての作業でしたね。

ついでに言えば ボディトップの接着面にフィニッシュが乗ってたんで そこも削って素地を出して

今までで一番楽に接着が出来たんっすよね。

なにせ浮き上がる箇所がが1箇所もなかったから

長さ500mm幅40mm高さ20mmのアルミ角パイプが届きました. 実はコレがあるとギターのメンテは飛躍的に幅が広がる.

実際 Calace のメンテで びっくりするくらい活躍してくれるんですよ.

基本はキッチリ押さえて 楽して端折ろうなんて考えないのが一番の近道だったね

と 膠作業中にオーダー掛けてたアルミ角パイプが届きまして。

たったこれだけの たいして珍しもないモノですが コレがギターでは超便利グッズになるんです。

っつー事で MOZZ D-28 12弦ギターの作業が一段落ついたんで

今度は Raffaele Calace のネックの反り に着手します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d6dd23a.bddca230.2d6dd23b.9831a9d5/?me_id=1229712&item_id=10088580&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamakishi%2Fcabinet%2Fitem11a%2F4906301118023.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d6dd23a.bddca230.2d6dd23b.9831a9d5/?me_id=1229712&item_id=10088579&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamakishi%2Fcabinet%2Fitem11a%2F4906301118016.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)