2019年12月21日

A1028:釣具屋さんだったらココまでやる時間がありません 念のため

どうも、モッズおじさんです。

なんか… これは100%気のせいだと思うんだけど 俺が「オメ達ぁダメだ」っつった所が順繰りに吊るしあげられてるような…

次はあそこかな? とか思うけど100%気のせいだよね? 俺のご先祖様の祟りって説もあるけど 気のせい気のせい…

今日は土曜日なんで 10:00~20:00 でショールームやって 明日も同じ時間に開ける予定です。

さぁとて… Cohiba CLUB で一服しましょっかね。。。

いやね? 例の警官が押さえ込んで被害者の弁護士殺させちゃった『ドリフのコント事件』の

『上告棄却』の最高裁判断が下りて 刑が確定したから… やっぱ6~8か月で結審 だったでしょ?

いずれにしても 秋田県民にとっては余計な恥晒してくれた と顰蹙モンだけど コントの犠牲になった弁護士さんとそのご家族の

無念晴らせた とご心労をねぎらうって意味も込めて 1本180円のキューバ葉巻で ささやかにお祝いです.

仙台高裁 舐めんなよ?

少なくとも俺の知ってる仙台の根幹は 国難級の災害に1個も屈していない事が確認できまして

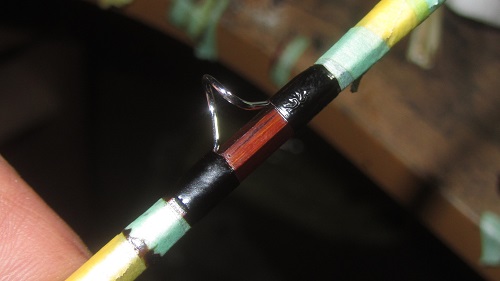

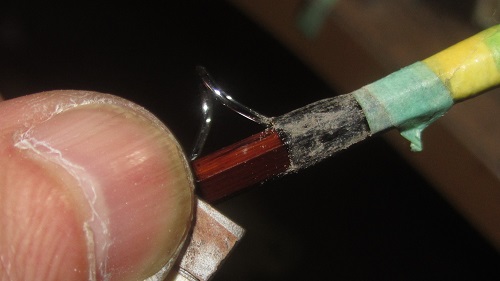

それはさておき マカロニ様オーダー分のセミオーダーロッドの漆でスレッド留め ですが

コレはコレでいい機会だから と秘技を公開しときましょっかね。。。

最初のひと筆目は素地(スレッド)にたっぷり塗って 1時間ほど寝かせます… これで刷毛ムラが表面張力の法則などの力で

刷毛目も均され 意外と奇麗に仕上がるんです… もちろん埃は付着しやすい だから塗り部屋は立ち入り禁止なんです.

ココでロッドビルディングの事知らない 竿の作り方なんてなんにも知らないって人のために

従来のスレッド留めを紹介しますと… シルクやナイロン糸でガイドを留めてから

エポキシ等の接着剤系コーティング剤を糸に塗るんだけど あんまネバネバしてないコーティング剤塗るから

乾いて固着するまで低回転モーターでグルングルン回して放置するんっすよ。

現代のロッドビルディングでは低速モーターで回転させながら塗料をムラ無くスレッドに塗り上げる が基本中の基本ですが

POLANO ではモーターがカウンターの隅で遊んでます. 竿作りじゃなくてパイプメンテで使ってるっつー…

で 漆の場合 疑似うるしニセうるしを含めて 粘度が高いから低回転モーターは不要

だけど基本的には厚塗りをするとチヂミが発生するんで 本来は和竿などでは

デンプンなどの混ぜ物を加えて厚みを持たせるんっすよ。

そこを POLANO ではチヂミ発生も歓迎 で生漆を敢えて厚塗りするんです。。。

感覚としては削る ではなく撫でる力加減で 3回厚塗りしたら表面を撫でるようにサンドペーパーを当てるのがコツ.

もっとも浄法寺産漆は固着するとやたら硬くなるので 相当撫でる事に なるんだけどね?

この辺 妙な所に固執する POLANO の信念で 経年褪色でフットが透けて見えるようになる

浄法寺産漆独特の透明度を確認して盛るための措置なんですね… 褪色には大体5年掛かるけど。

で 固着したら木賊(とくさ)や#400サンドペーパーでおおまかに研ぎ均していくんです。

一気に削ると スレッドに届いて切れちゃったりするからね?

チヂミってのは 発酵して凝固する漆を厚塗りすると発酵に必要な湿気が芯まで届きにくくなる で表面が固着しても中はレア

な状態から時間差で中が固着すると起こる現象で 通常の漆塗りだと『失敗』ですが スレッド下地では気にしない.

研ぎ均したら再び漆を塗るんです… おおまかに削っただけにチヂミとか発生してたら

若干凸凹が残るんですが 研ぎ均して消すのではなくて

漆の重ね塗りでパテ埋めしていく要領で徐々に均していくワケっすよ。

一気に削ると スレッドに届いて切れちゃったりするからね? と2度言ってみる。

チヂミが起こるのは漆が固着する際体積が若干縮小する特性がレアの漆の上で滑りながら固着するのが原因で その特性のお陰で

表面を傷つけた素地の上に塗ると収縮がクサビを打つ状態になって 頑丈な被膜になるんです. 塗料ってそういうモンだけど.

POLANO の場合 スレッドを留める際最初のひと塗り目では他の木地塗りと同様素地(スレッド)が

結構漆を吸い込むので相当量の漆を塗り 1時間寝かせて漆を馴染ませてから室(ムロ)に入れる。

2回目は素地の吸入がほぼなくなるから 色ムラ対策とスレッド段差埋めで厚めに塗る…

で 3回塗ってから 研ぎ均しの作業に入るんです。

そうなんです 工房としては実践使用での耐久強度に若干の不安が生じたのですが色味の評判が良い っつー事で廃止にはせずに

使用中にスレッドが切れるかもしれない 切れても怒らないでね を了解してくれた人にだけオプション施工 なんです.

蛇足ながら POLANO の廉価版シリーズは大体この下地作りの3回の塗りでほぼ終了。

以前はメタルスレッドの色味を優先させるんで最初の馴染ませ塗りを施したら終了 も

採用してましたが さすがに強度が心配になったので現在では条件付きオプション扱いなんです。

条件は 強度が犠牲になるのを承知頂いて 切れても文句は言わないでね? なんっすけどね?

表面を均すために研ぐ なんっすけど漆の吸着力を高める目的もあるんで サンドペーパーを当てていく… 厚塗りと重ね塗りで

ポッテリしそうな感じですが スマートに仕上がるのはひとえにこのサンドペーパーの砥ぎ上げの賜物なんですね.

漆もエポキシもその他樹脂系も 塗料であり接着剤でもあるからね?

っつー事で 通常品以上は下地に厚塗り3回 その後は薄塗りを施して研ぎ均していくんっすね。

そして工程上必要と感じたら厚塗りをその都度加筆する と。

そういう手間を入れると奇麗に仕上がるけど時間と人件費はかさんでいくワケで

和竿でスレッドを施すのは 継口の強度を高めるため ですが日本刀の鞘由来の技を惜しげもなく投入していたりするんです.

日本の釣り竿は譜代の武士が育てたようなものなので シレッと高度な技が注がれてるんです.

またまた蛇足ながら和竿では『フットが可視』『透明度が』ってのはほとんど考えず

黒漆色漆を乗せること前提で考えるから アプローチが違ってくるんですね。

もっともそっちのアプローチは POLANO より芸術的センスが問われるワケで

そういう伝から 釣竿笑う奴は文化のねえ下衆な田舎の出だ と笑われちゃうんですね?

もちろん POLANO でも和竿宜しく「仕掛け塗りを シクヨロで」っつわれたらやるけど… 相当高いよ? なんっすけど

今までの和竿で見られなかった『透け感』を重視した塗りを 普通にぶっ込んじゃう無茶を 日々行ってます.

和竿ではココに津軽塗や輪島塗の技術をシレッとぶっ込んで来るからね?

っつー事で 『フット可視』の漆スレッド留めの手法がネット上のどこにも見当たらないから

このまま独占技法として秘技扱いで 俺が死んだら棺桶に持っていこう でも良かったんだけど

思い切って公開しちゃいました。

キモは丁寧にやる 1発で決めようとしない 5年待つ なんだよね。