2023年01月15日

A1331:釣りとカブる クラシックギター弦の交換

どうも、モッズおじさんです。

Robert Wilkins のより源流に近い泥臭い この戦前ブルースは版権が切れた曲と思ってストーンズがカバーしたけど

版権はまだ生きていた… って騒動があって注目されて 戦前ブルースの名曲として知られるようになったんだよね.

2022年9/1より ショールームは終了 個別対応とさせて頂きました。

御用の方はこのブログのコメント欄で結構ですので

あらかじめご連絡いただけると幸いです

お越しの際はマスク着用と手消毒のご協力お願いいたします。

ブルースとジャズの源流は『労働歌』で しんどい仕事も歌って気を紛らわす っつーより勢い付けてリズムに乗って

やっつければ苦しい仕事も楽なる っつー追い詰められた労働者の知恵から世界中で自然発生的に生まれたものなんっすね.

そうだねぇ… 音楽のない人生って 想像しうる限りで最もつまらない 実のない代物だよねぇ。

生きていても何の喜びも張り合いもない 死んじゃったほうがマシじゃね?

そうか だから秋田と岩手の自殺率が高いのかぁ。。。

と 松が明けて早々真っ黒けのブラック発言から始まりましたが

過酷な労働から生まれた労働歌が やがて身分や収入格差への不満を歌ってブルースとなり 戦争に行きたくない反戦歌になり

フォークソングは若者特有の不安定な心情をぶつけた歌となり 日本では尾崎豊で一旦の集大成を見たワケですが…

俺らが中学の頃には ギター買う って相当ハードルが高い話で 時々ブームに乗ろうとして

挫折したパイセンや近所のあんちゃんとかが「安物だけど やるよ」っつってくれて貰えたりしたけど

今じゃ500円+創意工夫 で手に入っちゃうからね?

じゃあ何故秋田岩手ではギターをやらねえんだ ですが

金なんかなくてもバンドくらい出来るぜ… ってのがケンタッキー発祥とされる JUG BAND で 身の回りにある音の鳴るものを

パーカッションとして用いて あとは誰かが持ってる楽器で演奏する 緩いバンド形態で こういうの出来るかな?だったけど

青森 特に津軽では津軽三味線のほうが遥かにメジャーな楽器だから。。。なのかな?

はい 偏見です

前沢の頃にはお客さんの中から一人ふたり位はギター持ってくる奴とかいねえかな と期待してたけど

よしんばユニットやバンドのひとつくらい作れねえかな とか淡い期待を抱いてたんだけど

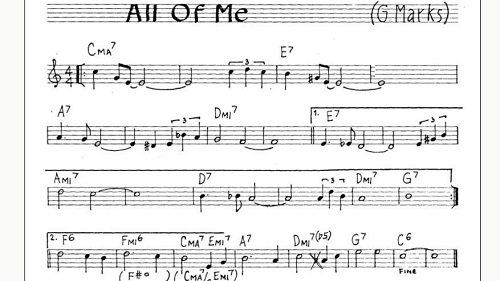

例えばスタンダードナンバーの ‘All Of Me’ を課題にするとするでしょ? 渡すのがマジでこのペラ紙1枚ときたもんだ.

コレが全曲だからね? あとはアドリブの応酬で メンバーのセンスがカチッと合うと20分くらい普通に演奏できちゃうの.

。。。いや 岩手や秋田とかの地域縛りを解いても 俺がさんざんやってきたスタイルは

ついて来れねえだろうなぁ。。。なにせ「楽譜だよ」ってメンバーに渡すのが

歌詞書いた紙にコードが追記されてるだけのペラ紙1枚 だからね?

コレやると「楽譜じゃないよ」と笑う奴怒る奴呆れる奴引いちゃう奴…

去年尊厳死を選んだゴダール監督作品 ONE PLUS ONE では ストーンズのアルバム制作現場に密着してるんだけど

ジャムセッションで曲を作ってて Sympathy for the Devil が最初は全然違うブルース調だったのが化ける過程が見られるんです.

で 笑う奴怒る奴呆れる奴引いちゃう奴はもれなく セッション始めるとパニくって固まっちゃう

なんにも出来ないで終わっちゃう… でもコレがモダンジャズのごく一般的なスタイルで

ブリティッシュ・インベンションのバンドではごく普通にやってた奴なんっすよね。

ビートルズ然り ストーンズ然り フー然り スモール・フェイセス然り ゼップ然り。。。

意地悪でジャムセッションしてたワケじゃなくて 楽譜に縛られない生々しい音楽を目指した ってだけじゃなく楽譜読めない

けどセンスはある奴が参加できる環境 って事で… 偉大過ぎるソウルシンガー Ortis Redding は楽譜読めなかったからね?

ペラ紙1枚を「楽譜だよ」と渡されて「こりゃあヤベえバンドに来ちまったぜ」と

顔面が真顔に引き締まる奴(全部丸裸にされる怖さを知ってるって事だからね?)だけがメンバーになったけど

だから俺 大学時代にバンド作るのに1年強掛かったんだよね。

楽譜の暗記力やどれだけ早く指が動くか選手権より センスの良いアドリブが出来る人が良いワケで

ロック史上最強のバンドはLED ZEPPELIN ですが the DIRTY MAC もかなり最強の部類… ジョン・レノンにエリック・クラプトン

キース・リチャーズにミッチ・ミッチェルって コレを長年お蔵入りにしてたBBC が 実はいろんな意味で最強だった.

メンバーがガチッとハマると最強なんだけど… まぁ普通はついて来れねえよね

知ってる知ってる ですが皆様いかがお過ごしですか?

ブルースは基本 アドリブのジャムセッション だから合わせやすいように3コード だけど

3コードをバカにする奴に限って 3コードで硬直しちゃうんですがそれはさておき

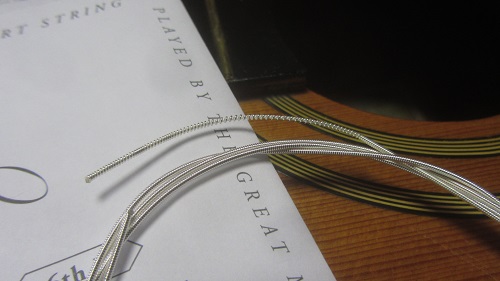

目を凝らしてよぉく見てください… 俺もいろんな間違った弦の張り方見て来たけど コレはずば抜けて前代未聞の張り方.

スーツの上からカメラベスト着て外出歩いちゃった五所川原の田中 以来の衝撃.

Calace クラシックギター を修正して… ネックの反りをもう少し修正してみようか

と思いつつ 去年のうちに弦を交換しときまして。

なにせ購入時に付いていた弦の張り方が 灯油缶の空気穴から給油してる 的な

或いはタバコ吸う時指をVに立てて「加トちゃんペ」吸いしてる人見た 的な衝撃的な張り方で

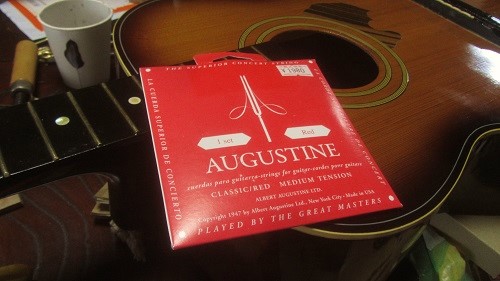

世界で初めてナイロンでギター弦を市販化したNYC. US. のAUGUSTINEオーガスティンで 定番中の定番で唯一無二のサウンド.

クラシック弦は鉄線のアコギ弦やエレクトリック弦ほど細かい設定が用意されておらず 素材とテンションで選ぶんです.

新型タバコは漏れなくブリックパック吸いになるのもなかなか衝撃的ですがそれはさておき

おそらくYAMAHAの緑パックの弦を張ってたんでしょう… ナイロン弦の定番ですね?

で 俺はアコギとエレクトリックは英国 ROTO SOUND を使用してるんでナイロン弦は

。。。 AUGUSTINE オーガスティン RED SET ノーマルテンション を張ったんっすよ。

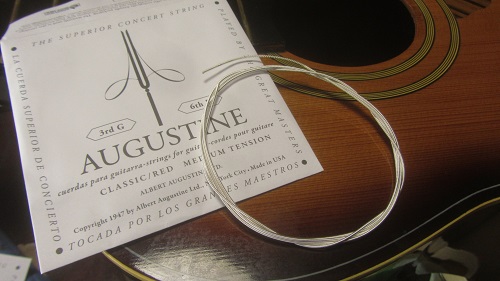

1~3弦は基本釣りのラインと同じモノフィラメントだけど 4~6弦は極細のナイロン糸の束を銅や銀の細い針金で巻き留めて

低音のサスティーンを確保するように出来てるんです. 全部釣りのラインを張る冒険者も たまにいる…(これ本当)

AUGUSTINE も 定番中の定番ストリングですね?

で クラシックギターの場合 基本的にはボールエンドが付いてない弦を張るように設計されてるだけに

伝統的な張り方が あるんっすよね。

ネットで調べればゴロゴロ出てきますが 俺もちょっとだけ触れてみますが

鉄弦のアコギやエレクトリック弦のようなボールエンドに慣れてる人だと 細い針金が密になってない部位がブリッジに来る と

誤解してしまいますが この細い針金の巻きがスッカスカなほうがネック側 なんです.

1~3弦はプレーンのナイロン弦なんで どっちがブリッジ側 ってのはさほど問題ではない

(厳密に言うと4~6弦と同じ巻き方なので 4~6弦を参照に上下を選ぶ)

けど 4~6弦は細いナイロンの束を細い針金でコイル状に巻き留めた弦で 弦を作る時にナイロン束を纏めて

まるっとなった針金の巻き始めのほうがヘッドストック側 つまりペグ側になるんっすよ。

この辺は釣りのライン・ノットに近いノリがありますが 低音弦の細い針金が詰まってるほうをブリッジの穴に通します.

慣れないと この時ブリッジ穴の出口で弦の先端がギター表面を削っちゃう事があるんで なんか敷いといたほうがイイかもね.

アコギやエレクトリックのボールエンドが付いてる弦に慣れてる人だと逆やっちゃうんだけど

まるっとしてるほうは針金の巻き始めなんで密になってなくて解けやすい。

こちらをブリッジ側で留めてもテンションに弱いからチューニングが安定しない

ぶっちゃけ 弦を張り終えたらカットして捨てちゃう部分なんっすよ。

釣り用語で言えばブリッジに通した弦をチチワにして ネック側の弦の下に通して余りを弦のエンド部分に噛ませる ってなる.

で 解けないようにちょっと強めに引っ張って弦を噛ませた所に確実にテンションを掛ける… でブリッジ部分は完了です.

で 6弦から順に張っていくんですが 4~6弦はブリッジ穴に通したら指2本分くらいの幅で

軽く折ったら折り返して弦に引っ掛けるように通したらエンド部分に噛ませる。

3弦からはプレーン弦で 釣りのライン同様コーティングまでしてるからツルッツル滑る

っつー事で3弦はエンド部分に噛ませる前に1回ツイストさせて 2・1弦は2回ツイストさせて

ペグ側は 釣り用語で言うクリンチノットのように 2回ほど本線に先端側の弦を巻きつけてから巻き留めていきます.

巻き終えたら音を合わせて 頃合い良くチューニングが安定して来たら余分をカットします.

って… いよいよ釣りのライン臭が漂ってきますが じゃあナイロン弦があるなら

フロロカーボンの弦なんか あるんじゃねえの? と思った皆様

あるんです。

最初に釣りのラインでフロロが市販化されたのが1972年だそうで

ギターのフロロ弦は1974年に製品化されたらしんっすけど

6→5→4→3…弦と張っていくのが通常ですが 俺の場合6→5→4弦を張ったら1→2→3弦を張る少々イレギュラーな張り方.

1&2弦は2回ツイストで3弦は4弦同様1回ツイスト で摩擦係数を考慮してすっぽ抜けを防ぐんです.

ギターのフロロ弦を開発した人は社内でも有名な釣りバカだったそうで… やっぱりね。

っつー事でAUGUSTINE は1回使うと「コレじゃないと」って個性に満ちた弦で

RED は伸びやかでブライトな体温を感じる音質で メイプルサイド&バックのCalace との

相性が大変宜しくて ポップスやロックで使用すると想像以上にドラマティックな主張をしまして

下から覗くとこんな感じ 1回本線に絡ませる事でテンションが分散して ブリッジ全体に弦の張力が掛かるように出来てるので

ボールピース付の弦は極力避ける ってのがピン打ちされていないクラギの基本 なんっすね.

ロックな人にクラギ渡すと 大体 the Beatles ‘And I Love Her’ 弾いちゃうんだよねぇ。。。

俺はとりあえずクラプトンの ‘Tears In Heaven’ 弾いたけど。

Calace クラシックギター はクラシックギターにしては指板幅が狭めで

練習したかった『アルハンブラ宮殿の思い出』のトレモロ奏法が 超やり辛いんだよねぇ。。。

人肌を感じるトーンのクラシックギター弦ですが ナイロンなだけに 釣りのライン同様 伸びます. 最初はチューニング中に

絶対伸びて チューニングが合う時間は1分位ですが 3日もすれば落ち着きます.

やっぱコレ フラメンコギターだったかなぁ。。。

クラシックギターにしてはネックが細めなんで ポップスやロックの奏法では使い勝手が良いんっすよ。

Moon River とかのスタンダード弾くと いい味を醸し出すんですよコレがまた。

っつー事で クラシックの楽曲を練習する用に 別のクラシックギターを用意したほうがよさそうです。

2023年は松岡良治クラシックギターを狙ってみようかな。