2022年01月16日

A1291:単板です

どうも、モッズおじさんです。

秋田県北部・白神山地の秋田県側入口・北前船の停泊港でかつて栄えた能代市は明治期には『木都』と呼ばれたらしいけど

海外の安い木材に押されて今や壊滅状態… ってのを見たから 一応ギターの事突っ込んで書いてるんだけどね?

11/1から コロナ再拡大予防対策 でショールームは

フリーのお客様は13:00~18:00 で入店を受付けて

事前予約のお客様は10:00~19:00の間で受け付けて

月曜日と火曜日は引き続き 休日

とさせて頂きます。

もちろんマスクと手消毒も 相変わらず継続してお願いいたします。

尚 マスクと手消毒を拒否される方は入店を拒否させて頂きます。

大館曲げわっぱも中国とかのアジア産の安物コピーに押されて大苦戦中… って事で もちろん伝統は伝統で守るべきだけど

伝統に裏打ちされた『木を曲げる』技術が 楽器に応用できるから でギターの話を突っ込んで書いてるんだけどね?

いやね?秋田県北部の沿岸部に能代って所があるんっすけど 十和田界隈の炭鉱堀りと違って

材木の町で栄えた土地 だったんだけどアジアや南米とかの安い木材に押されて壊滅状態

なのを 何とか昔の栄光よ再び… で頑張ってるんだけど。。。 正直状況は しょっぱいねぇ。。。

隣町の大館市は秋田名物曲げわっぱ があるけど正直こちらもかなりしょっぱい。

サルの脳だと荒唐無稽で意味不明に見えるだろうけど 人間様はギターを1台買うと2台3台… と腕を挙げれば本数も増える

っつー不思議な現象が起こるのが普通で ましてやこのコロナ禍 巣籠りでギターとウクレレが売れまくってるんっすよね.

で 俺常々思うのがなぜ楽器を作らない。。。 楽器を買おうなんて家はたいてい

そこそこ裕福以上ってのが相場で… 経済目線で見れば顧客はいわゆる『美味しい客』『鉄板』だし

木材加工技術はある それに70年代80年代90年代なら名古屋と松本信州勢の巨大王国に

潰されただろうけど インターネットの一般化でその勢力図は見事に崩れてる って事は

アコースティックギターの裏側って結構小宇宙になってて 1tとも10tとも言われる弦の張力に耐えるためのブレーシングは

共鳴の妨げにならないように考え抜かれて組まれているんです. コレが公共施設作るより職人の手腕が要求される奴でして.

能代春慶に大館曲げわっぱの技術で 楽器市場を騒がせるだけのものが作れそうだけど

。。。北東北の連中は隙があれば普通に手を抜く 自分に甘い側面があるからなぁ。。。

やらない言い訳すぐ並べるんだけど 皆様いかがお過ごしですか?

まぁまぁ自堕落な性格を抑える癖付ければヨソを捲れるのは確実なんですがそれはさておき

MOZZ D-270 はトップは単板 らしいっすけど… もちろん良い音質でパワフルな音量 で12弦だからまさに天使のハープ.

じゃあ俺の手持ちの他のギターを捲ってるかっつったら… 合板のYASUMA のほうが勝ってます.

単板のギターが欲しいなぁ。。。 ってのは包み隠さない俺の本音でして。

もちろん今手元にある合板ボディのギターは単板捲る高音量高音質で大満足なんですが

探しても手頃な価格は大体合板… 60年代70年代のガレージ工房製ギターが大量に出回ってて

そういうのが昨今では ジャパンビンテージ と呼ばれて再評価されてまして。

俺アルミかじった時みたいな感触の Marshall MGアンプの歪みが苦手だったんだけど 有隣堂にいたムッシュさんに

勧められて疑心暗鬼で試奏して 1発で気に入っちゃったのがこの VALVESTATE だったんすよね.

もっともグレコとかテスコとかトーカイ/キャッツアイ とかモーリスとか有名ブランドに偏ってて

大体 団塊がノスタルジーでその辺の価格を吊り上げてる ってのが透けて見えるんですよ。

そういう意味では俺もノスタルジーで買っちゃったのが Marshall Valvestate VS15R なんっすよ。

環境的にはVS40R… 40W鳴らしても問題ない環境なんだけど 15W選んだってのは 完全にノスタルジー。

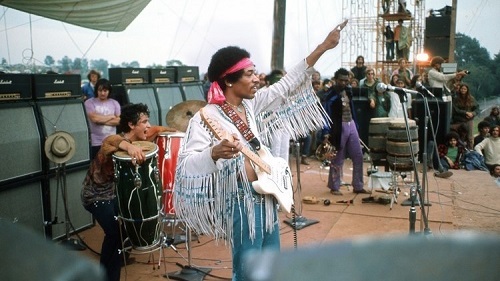

もはや触れるまでもない話ですが 60年代にコンサート会場が巨大化するの伴い ジミ・ヘンドリックスがジム・マーシャルに

とにかくデカい音量のアンプを って出した発注で生まれたのがMarshall のキャビネットだったんっすよね.

いや15Wでもイイ音出すんっすよVALVESTATE … 20年位前にヘヴィメタルとビートロックの

ブームが終焉を迎えてクラプトンのアンプラグド出演でアコースティックが再評価 って風潮に

シンクロするかのように60年代の真空管アンプが見直された時期で まだアナログ全盛の時代に

真空管シミュレーターを搭載した画期的なアンプだったんっすよ。

そういう伝統の結晶で 15Wだけど太い音を出して 言われなければ真空管アンプと思われる中音域が心地良い音質はさすが名門.

ブルースやる人の間では密かに『名機』と呼ばれてるシリーズなんですね って 見慣れないモンが見切れてるけど

なにせ90年代 Windows 95 が販売されてデジタル化が始まったそういう時期に

真空管をシミュレートした って下りが当初はどうにも疑わしい目で見られがちだったんだけど

俺 ほぼ即買いしちゃったんだよね。。。

もちろんそういうノスタルジーだけで買ったわけじゃなくて

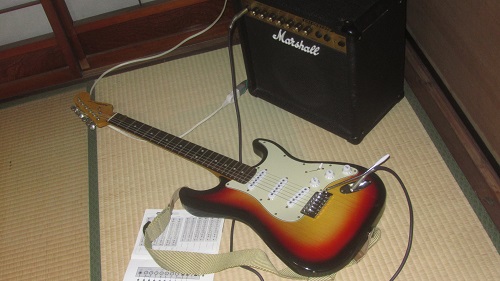

去年の暮れにオーダー掛けて 正月5日に届いた JUNO ストラトキャスターモデル ローズウッド指板 3トーンサンバースト

ジャンボフレットにグリーンピックガードを奢った お手頃ストラトモデルなんですがコレがまた…

2021年最後の買い物が JUNO ストラトキャスターモデル ローズウッド指板 を

買ったはいいけど アンプがねえと音出せねえよ で兼ねてより気に入ってたMashall Valvestate 買った と。

この JUNO ってブランドは 名古屋の共和商会さんのオリジナルブランドで

上位機種のアコギはRCサクセッションの仲井戸麗一さんのギターで知られてた奴で

多分狙ってだろうけど Fender 65年Bネックシェイプとジャンボフレットをコピー だけどテンションガイドは72年後半仕様

で グリーンピックガードは59~64年 なのにアメスタ風ブリッジ. 分散しないとFender から本気のクレーム 入るからね?

結構ちゃんとしたブランドなんだけど このストラトモデルはズバリ エントリーモデルなんです。

そういう事情を一切知らない俺は 単純に7年間ギター弾いてないブランクから来る遠慮で

初心に帰る とばかりにアコギを探してたんっすけど その流れで買った入門機なんですね。

まぁまぁ安ギターはPhotogenic からSelder からGrass Roots から色々あるんだけど

いわゆる安ギターなのに びっしりとバーズアイが入った贅沢な仕様… コレだけでタダ者ではない感が. さらにペグは

安ギターなのにクルーソンタイプがガッツリ入ってて JUNO の本気度が伺えるギターだったんです.

写真をパッと見で 相当惹かれるものがあったんで 知らないブランドだけど買ってみたら

なんとこれ… バーズアイの入ったメイプルにインディアンローズウッドのネックに

アルダー2ピースの単板のボディ と来た。

念願の単板ギター 手に入りました。

安物だからバスウッド と決めつける人もいますがココまで木目が出るのはアルダーの証拠. 総重量はちょうど3kg と

とても軽い部類に入りますが 持つと芯に重さを感じるのもアルダーの特徴.

もっとも箱モノのアコースティックじゃなくてソリッドのエレクトリックギターだけどね?

で このJUNO ストラトキャスターモデルは やれ中華韓流製だ だの合板だ だのと

ネット上ではケチョンケチョンに言われてますが 実際はアルダー単板の日本製です。

この辺 色々興味深いネタがあるんで追々触れていきますが 総じて英国紳士の言う「悪くない」。

中古ストラトモデルではお約束状態の ボディ裏側のバックプレートは紛失 って条件で買いました. 無いほうが音抜けが良い

とか言われてますが むしろスプリングの装着本数と装着角度のほうが重要で コレは低音が引き立つセッティング.

ネックはバーズアイが入ってクルーソンタイプのペグ(!)が装填されたローズウッド指板で

ジャンボフレットまで打たれてる65年Stratocaster 仕様で ネックのグリップは65年Uネック

Fender 規格で言う Bグリップを見事に再現してて… 俺65年Stratocaster 泣く泣く手放したから

実際コレだけで狂喜乱舞 なんっすよ。。。あのStratocaster もBネックだったからね?

正直このセッティングはFender Japan 同等かそれ以上の仕事. JUNO ってブランドは相当本気で攻めてきてるのが分かる.

他の安ギターだとこういう所がかなりガッタガタで 困った事にこういう所がプレイヤーの上達に影響するんだよね.

デタッチャブルネックとボディの擦り合わせも文句のつけようがない 名刺1枚入らない

隙間なくビチッと納まって… 他の安ギターどころか 現行Squire でもこうはいかない

お陰で弦を鳴らすとネックにビリビリ ヘッドにビリビリ 蘭姉ちゃんのツノ的なストラト特有の

低音弦側のツノに 膝に置いたボディに ビリビリと弦の振動が伝わりまくる

ケチを付ければピックアップはFender 74年後期以降のフラットポールピースで スタガードだと嬉しかった… けど抵抗値は

ビンテージFender と同じ5.4kΩで もちろんミドル逆極ではないので 歪ませるとノイズが酷い.

と。。。ココまでは良し悪しの『良し』のほうで 優れた木工技術の現れなんですが

そこはエントリーモデル シンクロナイズド・トレモロのデザインはアメスタのようなブロックで

トレモロブロックは削ぎ落したダイキャスト製で 平たく言えば貧弱。

ポットやキャパシターは未だ開封してないんですが 多分16mmのポットじゃないかと。

どちらともつかないのは65年ネックのコピー なのにクレイドットではなくパールドット ってのとクラプトンモデル的な

22F仕様… こう変化球入れないと本家から本気の奴が… 実際Tokai はFender の本気のクレームで1回倒産したからね?

弦交換の際に確認しときます。

で コレが良し悪しの『悪し』で 良しとも悪しともつかないのが キッチリと調整が済んでるナットは

Fenderに倣って牛骨製… なのかな? ってのとフラットボールピースのSSS配列のピックアップは

5.8Ω と ビンテージFender の標準値っつー。。。

エレクトリックギターの塗装はラッカーフィニッシュが理想 と言われてますが安ギターはポリ ってのが当たり前だけど

ネック裏にゴムが溶けた痕跡が… ラッカーフィニッシュじゃないと起こらない現象なんです.

で ハプニング的な奴で驚いたのが 前オーナーさんはギタースタンドに立てて保管してた

けど ネックのクッションで使われてるゴムに塗料が反応して溶けたゴムがこびりついて

って… コレ ラッカー塗装なの? ラッカー塗装だよ??

ポリ系の塗料じゃゴムを溶かす事とか あり得ないからね?

団塊のノスタルジーから外した所に 意外な掘り出し物がありました. JUNO もそろそろジャパンビンテージの範疇に入るかも

ですが 90年代にこのギターの存在知ってたら俺 やっぱ買ってたな ビンテージギターって維持が大変だから普段遊ぶ用で.

っつー事で俺 完全にこのギター気に入っちゃいました。

いやね?団塊のノスタルジーのお陰で有名ブランドにジャパンビンテージのエレクトリックは

あり得ない程市場価格が上がりっぱなしで… 俺ら貧乏人にゃあ手が出ねえよ

そのクセ近年物の Fender Gibson なんかは値段の割には期待した音 出してくれねえし。

このギター 相当な掘り出し物です マジで。